In den letzten Monaten gab es fast keinen Tag an dem ich nicht von einem Politiker oder einer politischen Institution gefragt wurde: "

Brauchen wir jetzt auch dieses neue Instagram?". Der

Hype um Facebooks Foto-App hat also 2015 auch die deutsche Politik erreicht.

Zeit für eine Bestandsaufnahme unter deutschen Politikern.

Kurz zu den Fakten

Diese Zahlen zeigen deutlich, die Nutzerschaft

ist sehr jung und die App noch

bei weitem kein Massenphänomen in Deutschland. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass das Netzwerk eine gewisse mystische Anziehungskraft auf Politiker, Parteien und Ministerien ausübt.

Nach umfassender Recherche habe ich aktuell lediglich

90 Profile aktiver Politiker gefunden (Stichtag

02.08.11.29. Mai 17. Juni 2015). Daneben gibt es eine Reihe von Parteiprofilen (z.B.

CSU,

CDU Rheinland-Pfalz,

CDU Hamburg,

Grüne NRW,

FDP Bayern,

Die LINKE,

Piratenpartei), Fraktionsprofilen (z.B.

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg,

CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Profilen von Ministerien und Ämtern (z.B.

Auswärtiges Amt,

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Ein wenig Statistik zu Beginn. Unter den recherchierten Politikern sind:

6 Europaabgeordnete (MdEP)

26 Bundestagsabgeordnete (MdB)

32 Landtagsabgeordnete (MdL/MdHB/MdA)

Am weitesten verbreitet ist die App bei den Mandatsträgern von

CDU/CSU (24 Profile), vor

SPD (22),

Bündnis 90/Die Grünen (11),

Linke (4),

Piraten (3) sowie

FDP (2).

Wozu Instagram?

Da man neben den Fotos lediglich Text aber keine Links hinzufügen kann, liegt der Fokus der App klar auf den Fotos. Das

Potential von Instagram liegt

laut futurebiz.de im „

Visual Storytelling“: Der Nutzen für Marken und wohl auch Politiker liegt somit in der Stützung von Markenbekanntheit, Markenimage oder der Verlängerung von Kampagnen. Politiker können also mit Hilfe von Bildern und kurzen Videos

Aufmerksamkeit generieren. Diese wird aber nie zu einer unmittelbaren Aktion wie einem Klick auf die eigene Webseite führen. Im digitalen Kommunikationsmix kann Instagram also vor allem dann

eine stützende und ergänzende Rolle übernehmen, wenn das Branding auf mehrere Kanäle verteilt werden soll und wenn der Verlust von organischer Reichweite (z.B. auf Facebook) ausgeglichen werden soll.

Aufmerksamkeit und Interesse bei den Nutzern erhält man in erster Linie durch die

Qualität der Inhalte ergänzt durch deren

Aufbereitung. Hierzu zählt vor allem der Einsatz von

Hashtags. Zudem spielt auch der Text eine nicht unwichtige Rolle.

Soweit zur Theorie. Auf Grundlage dieser Überlegungen habe ich mir nun alle Politiker-Profile genauer angeschaut und mich durch tausende Bilder geklickt, um zu analysiseren wie diese Instagram-Aktivitäten

auf den digitalen Markenaufbau einzahlen:

Die Politiker

Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich die Bewertung in drei Gruppen unterteilt:

Anschauen,

Ausbaufähig und

Abmelden. Auch wenn ich keine Noten verteilen möchte, ist dies der Versuch einer qualitativen Wertung. Profile unter

Anschauen haben mir grundsätzlich gefallen, auch wenn einige in Sachen visuelles Storytelling noch am Anfang stehen. Bei Profilen der Kategorie

Ausbaufähig sind noch ein paar mehr Aktivitäten notwending, um daraus einen gelungenen Kommunikationskanal zu machen und allen Betreibern von Profilen der Kategorie

Abmelden empfehle ich genau das.

Anschauen

Lars Oberg (SPD)

YEAH, das ist mal ein politischer Instagram-Account der wirklich Spaß macht. Im Profil des

Berliner Abgeordnetenhaus-Abgeordneten gibt’s Politik durchs Bierglas betrachtet,

kleine gern anzusehende Miniaturen und Beobachtungen aus dem Berliner Leben (Wahlkreis) und den ungewöhnlichen Blick auf gewöhnliche politische Aktivitäten. Dazu gute und schlaue Texte, die auch die Interaktion fördern. Wermutstropfen sind die fehlenden Hashtags und die komplett unausgefüllte Instagram-Biografie.

Profil:

https://instagram.com/oberglars/

Alexandra Dinges-Dierig (CDU)

Die Mischung machts. Sitzungssäle, Weihnachtsbaumkugel-Selfies und zwischendrin eine Cafe- und Filmempfehlung. Finde sowohl den inhaltlichen Mix spannend, als auch den Einblick in das Politikerinnenleben. Die Fotos wirken zudem nicht steif, sondern greifen die

Instagram-Tonalität sehr gut auf. Man merkt dass die

Bundestagsabgeordnete Lust am Motiv und an der Fotografie hat. Ein wenig mehr politische Positionen und Hashtags würden dem Account noch gut tun.

Profil:

https://instagram.com/alexandradingesdierig/

Lars Klingbeil (SPD)

So muss wohl ein gut gemachter politischer Instagram-Account aussehen. Auch wenn der

Bundestags-Netzpolitiker bisher nur 800 Abonnenten hat, finde ich hier

wird einiges sehr richtig gemacht. Fast

ikonografische Bilder (verschiedene interessante Blickwinkel, Farbtöne und grafische Erzählstile und sehr eigene gelungene Blicke auf den Politikeralltag machen Lust auf mehr Infos.

Best Practice nicht nur in der SPD.

Profil: https://instagram.com/larsklingbeil/

Julia Klöckner (CDU)

Los gings vor ca. drei Monaten standesgemäß mit einem Selfie mit Christian Lindner (FDP), Armin Laschet und Friedrich Merz (beide CDU). Seitdem gibts einen

kontinuierlichen Einblick in ihre Arbeit– nicht nur mit ihr als Protagonistin z.B. beim Blutspenden. Die

rheinland-pfälzische Oppositionsführerin zeigt wen sie trifft, wo sie ist, was sie gerade tut mit ihrem eigenen Blick.

Die

politischen Botschaften und Kommentare zu den Fotos kommen bisher allerdings weniger gut an.

Ska Keller (Grüne)

Die grüne Europapolitikerin gehört zu den

sehr aktiven politischen Instagrammern in Deutschland, sie bietet breite Einblicke in den Politikeralltag teilweise mit poetischer Kommentierung (z.B. (t)rain zu einem regnerichen ICE-Fenster). Dadurch erhält man ein sehr gutes Gefühl für das "Jet Set-Leben" einer

Europaabgeordneten. Und ab und zu erfährt man auch etwas politisches neben viel Natur und Wahlkampfeindrücken. Leider vergisst sie ab und zu die Hashtags, was sich dann negativ auf die Reichweite ihrer Bilder auswirkt.

Profil:

https://instagram.com/skakeller/

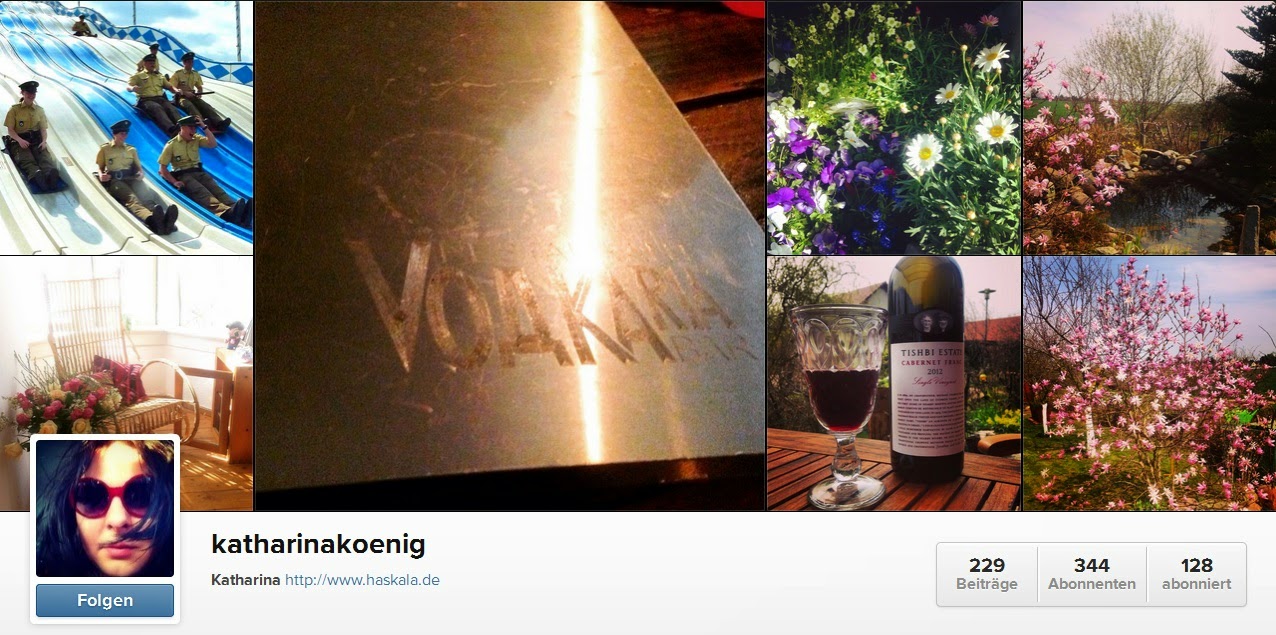

Katharina König (Die LINKE)

Die

Thüringer Landtagsabgeordnete kommt auf den Instagram-Fotos überhaupt nicht vor (außer auf dem Profilbild) und auch in der Biografie verschweigt sie, dass sie Politikerin ist. Dafür gibt’s viele Naturfotos aus Thüringen und der Welt und sehr viele viduelle Botschaften zu ihrem

Herzensthemen Israel und Kampf gegen Rechtsextremismus. Zwischendurch dürfen aber auch Skurrilitäten wie z.B. eine Gruppe Polizisten auf einer Rutsche nicht fehlen. Man bekommt ein sehr gutes Gefühl wofür sie steht und was sie (täglich) bewegt.

Profil:

https://instagram.com/katharinakoenig/

Nachtrag: Meine Empfehlungen wurden sofort umgesetzt. Wenige Minuten nach Veröffentlichung des Blogbeitrags hat Katharina König reagiert. +1

Matthias Groote (SPD)

Sharepics, eigene kleine Videos, gut gemachte Fotos und sehr viele Hashtags. Beim

Europaabgeordneten aus Niedersachsen merkt man, dass er Instagram schon sehr lange nutzt. Und durchaus erfolgreich. Man bekommt einen guten Einblick in seine Brüsseler Arbeit, aber auch der Wahlkreis kommt nicht zu kurz.

Eigens produzierte kleine Videos mit Musik und Selfistange zeigen, dass er

mehr Energie als viele andere Politiker in den Kanal investiert und wohl einigen Spaß daran hat.

Kurioserweise ist das Profil bisher nicht auf seiner Webseite verlinkt?

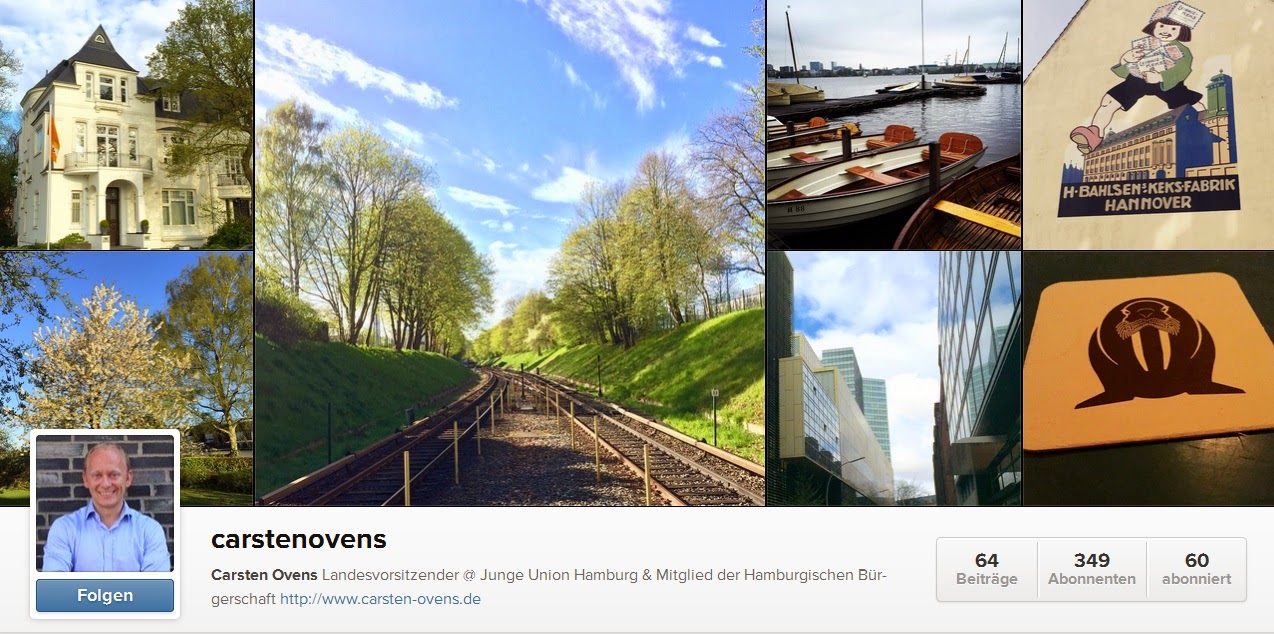

Carsten Ovens (CDU)

Morgendliche Kaffeetassen, Gebäude und Hamburg von seiner schönsten Seite. So lässt sich das Instagram-Leben des

Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten zusammenfassen.

Durchaus

stylische Fotos mit dem eigenen Blick auf die Welt geben einen Einblick in das politische Leben, aber viel Politik bekommt man hier trotzdem nicht unbedingt mit.

Auffallend: Im Gegensatz zu vielen anderen politischen Instagrammern ist der Politiker auf keinem einzigen Foto selber zu sehen – Profilfoto ausgenommen.

Profil:

https://instagram.com/carstenovens/ Daniel Schwerd (Piraten)

Launiger und

kurzweiliger Einblick in das Leben zwischen Düsseldorfer Landtag, Berlin und irgendwie dazwischen. Man bekommt ein gutes Bild von den Einstellungen und Positionen des

Landtagsabgeordneten, aber auch von den kleinen Skurrilitäten die wir alltäglich erleben. Bisher werden die Fotos aber so gut wie nicht wahrgenommen, liegt vielleicht auch an einem leicht nerdigem Anstrich.

Lutz Richter (Die LINKE)

Wie macht er das? Ein

normales Portrait des

sächsischen Landtagsabgeordneten bekommt

ohne Probleme über 400 Likes und Landschafts- und Sightseeing-Fotos aus seiner Heimat und Urlauben sind zuletzt immer dreistellig geliked wurden. Auch wenn er in den vergangenen Monaten nicht mehr so aktiv postete, seit Ende 2013 gibts

kontinuierliche Schnappschüsse aus seinem Familienleben. Politik kommt allerdings nur zwischen den Zeilen zum Vorschein. Die Bilder sind teilweise witzig, gut inszeniert und treffen optisch den Geschmack vieler seiner über 800 Abonennten und wohl auch sächsischer Touristen von überall auf der Welt. Aber keiner der Liker erfährt, das Lutz Richter auch Politiker ist, in der Biografie verschweigt er dies und auf seiner Webseite gibts keinen Verweis auf den Account. Warum?

Profil:

https://instagram.com/_lutz_richter_/ Terry Reintke (Grüne)

Die

Europaparlamentarierin zeigt auf Instagram die ungewöhnlichen und durchaus

lustigen und verspielten Seiten der Politikz.B. rot lackierte Fußnägel, Holloween-Verkleidung oder Gewinnerurkunden einer Schokokuss-Schlacht. Ab und zu gibt’s auch

politische Inhalte in wohldosierter Form. Niedrigschweilliger Zugang zur Politik ist hier garantiert, obs der politischen Markenbildung hilft ist zu wünschen - bleibt aber offen.

Profil:

https://instagram.com/ziemlich_terry

Hansjörg Durz (CSU)

Merkel, Sharepics, eigene Videos für Instagram

und

durchaus ansprechende Fotos aus dem Politikeralltag zeigen das Engagement des

bayerischen Bundestagsabgeordneten. Bisher allerdings noch ohne nennenswerte Reichweiten. Das Netzwerk scheint im Wahlkreis Augsburg noch nicht wirklich angekommen zu sein. Lediglich sechs Abonennten und rare Hashtags führten bisher nur zu wenig Likes und Wahrnehmung seiner Aktivitäten.

Profil:

https://instagram.com/hansjoerg_durz/ Johannes Kahrs (SPD)

Foodporn, Frisör-Selfies und Shoppingfotos mit der Nichte. Man erfährt zwar einiges aus dem Leben abseits der Politik, aber was der

Bundestagsabgeordnete den ganzen Tag politisch macht und welche Positionen er vertritt ist nur Randthema. Teilweise erzielt er beachtliche Like-Zahlen u.a. mit nacktem Oberkörper, Fitnessstudio-Selfies und selbstgemachten Frikadellen. Auffallend: Wie im analogen Leben ist er auch auf Instagram

bestens vernetzt, er hat über 1100 Profile abonniert.

Profil:

https://instagram.com/johannes.kahrs/Patrick Schnieder (CDU)

Neben Schnitzelfotos aus dem Reichstag und einigen Selfies gibt’s beim

Eifeler MdB viele klassische und leider sehr langweilige Fotos von Podien, Veranstaltungen und Sitzungen. Bisher auch mit wenig Resonanz durch die Instagram-Gemeinde. Der Versuch nicht immer staatstragend zu kommunizieren ist aber erkennbar und begrüßenswert.

Ein roter Faden ist zudem erkennbar:

Viele verwackelte Fotos. Das verpixelte Profilfoto verheimlicht zudem mehr als es zeigt.

Profil:

https://instagram.com/pschnieder/ Dennis Rohde (SPD)"Instagram ist das neue Facebook" schreibt der junge Oldenburger Bundestags- abgeordnete nach einem Treffen mit Jugendlichen auf #Instagram. Klar, dass er deshalb auch hier unterwegs ist. Und das sieht für den Anfang gar nicht so schlecht aus: Selfies mit dem Kreisvorstand, lustige Entdeckungen auf den Bundestagsfluren, emotionale Videos von seinem Lieblings-Basketballverein, Kommentierung von politischen Kampagnen und ab und an ein ungewöhnlicher Blickwinkel und Einblick in seine tägliche Arbeit. So wird stärker erfahrbar, wie Politik von innen aussieht und was der Parlamentarier jeden Tag macht. Sehr gut! Profil: https://instagram.com/dennis_rohde/

Katharina Schulze (Grüne)

Zwischen Bangalore und Bayern. Neben dem Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs, leider einigen langweiligen „Ich stehe neben Menschen“-Fotos lässt die

bayerische Landtagsabgeordnete die Instagramer an

ihren Fernreisen teilhaben. Spannend: Idyllische Winter-Bergwelten neben dem Spacemuseum Washington. Wirkliche Aufmerksamkeit erzielt sie mit dem Account bisher aber noch nicht

Profil:

https://instagram.com/kathaschulze/ Andreas Baum (Piratenpartei)

Länger ist kein deutscher Politiker dabei. Seit 2011, kurz nach Veröffentlichung der App

, gibts wohldosierte Impressionen des

Abgeordnetenhaus-Mitgliedes. Im Schnitt alle 2 Monate ein Motiv meist aus dem urbanen Berliner Kulturleben. Die Optik der Fotos ist ansprechend und Instagram-Like. Aber vom Politiker erfährt man außer dem Weg zu einem Bundesparteitag & einer Wahlparty nicht viel. Zudem verschweigt er in seiner Biografie, wer er ist und wie man noch mehr über ihn erfahren kann.

Profil:

https://instagram.com/rkab/ Stefan Kämmerling (SPD)

Bereits seit Anfang 2012 dabei macht der

Landtagsabgeordnete aus Aacheneiniges richtig bei Instagram - nur bisher erreicht er damit die Bürger noch nicht. Seine Bilder bekommen nur wenige Likes, trotz recht ansprechender Abonnentenzahl, kunstvoller und interessanter Einblicke in den Landtag und abwechslungsreicher Fotostile und -formate. Was fehlt: Beschreibungen der Bilder inkl. Hashtags und eine Verlinkung der Accounts auf der Webseite.

Profil:

https://instagram.com/stefan_kaemmerling/Albrecht Pallas (SPD)

Scheint

nicht wirklich viel zu passieren impolitischen Leben des

sächsischen Landtagsabgeordneten: Sitzungsprotokolle, Zeitungsausschnitte und verwackelte Bilder aus Landtags- und Stadtratssitzungen. Zwischendurch gibt’s Selfies und Wahlkampfimpressionen. Erfolgreiches visuelles Storytelling sieht anders aus. Eine visuelle Marke baut man so wohl eher nicht auf. Viele Bilder erreichen dann auch noch nicht mal die magische Grenze von einem Like.

Profil:

https://instagram.com/albrechtpallas/

Der Selfiemeister

Dr. Peter Tauber (CDU)

Der

CDU-Generalsekretär ist seit März 2013 im Foto-Netzwerk dabei und sehr aktiv: Über 600 Fotos, darunter viele

#laufpeter-Impressionen und noch mehr Selfies zeigen, dass er

Spaß am Medium hat und es selbstverständlich zu seiner täglichen Kommunikation gehört. Er gibt einen lockeren Einblick in seinen Alltag und vorallem einen Blick in die CDU mit ihren vielen Gesichtern, die die Partei ausmachen. Die Bilder kommen sehr gut an, auch „politische Themen“ bekommen überdurchschnittlich viele Likes. Ähnlich wie Lars Klingbeil und Lars Oberg: Peter Tauber ist bei Instagram

Best Practice für die politische Kommunikation.

Der Transparente

Robert Stein (CDU)

Papier, Papier, Papier. Politik ist papierlastig und das erfährt man im Account des Ex-Piraten und

Neu-CDU MdL aus Nordrhein-Westfalen sehr gut. Ok ab und zu sieht man auch ein iPad. Zudem gibt’s auffallend viele Fotos von Präsentationen, Sitzungen und zwischendurch ein Selfie.

Das ist

alles sehr transparent, aber leider auch nicht wirklich spannend aufbereitet. Den eigenen Blick auf das Geschehen gibt’s selten z.B. bei Demofotos aus den Landtagsfenstern. Das einzige

intransparente im Profil ist das stark verpixelte Profilbild. Obwohl schon lange dabei sind Abonnenten- und Likezahlen eher unterdurchschnittlich

. Profil:https://instagram.com/robert_stein_mdl/

Nachtrag: Nach Veröffentlichung des Blogpostings hat Robert Stein sein Profilbild geändert. +1.

Der Wahlkreiswerber

Sebastian Steineke (CDU)

Oh wie schön ist Brandenburg, bzw. die Niederlausitz und das Havelland. Der Account des

Brandenburger Bundestagsabgeordneten stellt den

Wahlkreis und dessen schöne Ecken in den Vordergrund. Man könnte fast meinen das ist der Auftritt des Brandenburger Landesmarketings. Zwischendrin gibt’s auch ab und an politische Fotos oder Einblicke in den Berliner Arbeitsplatz. So profiliert er sich im Wahlkreis als digitale Marke mit starker Bindung zur Region. Wirkliche politische Botschaften muss man allerdings lange suchen.

Ausbaufähig

Die Künstler

Volker Beck (Grüne)

Beim

Kölner Bundestagsabgeordneten gibt’s

unkommentierte Hinterköpfe aus dem Bundestag, postsozialistische Bauruinen, romantische Stempel, sehr viel Weihnachtsdeko und ein Standesamt-Schild. Man erfährt aber nicht warum er das festgehalten hat und was er dem Bürger damit sagen will? Die T

exte zu den Bildern sind eher erratisch als aufklärend. Seit Dezember 2012 ist er dabei und gehört damit zu den ersten Bundestags-Instagrammern.

Seit einigen Wochen hat er Hashtags entdeckt, seitdem gehen die Likes auch stark nach oben.

Anja Siegesmund (Grüne)

Seit der Thüringer Landtagswahl ist der

grüne Landespolitikerin Ministerin im Kabinett Ramelow. Davon bemerkt man in ihrem Profil aber noch nichts, hier firmiert sie noch als Fraktionsvorsitzende. Praktisch ist sie aber

die einzige mir bekannte deutsche (Landes-)Ministerinbei Instagram. Das kann sie mit Sonnenuntergängen, Schneelandschaften und Holunderfotos aber ganz gut verbergen. Seit April 2014 ist sie zudem fast inaktiv.

Die Regierungskommunikation ist noch ausbaufähig.

Profil:https://instagram.com/ansie2012/

Marco Bülow (SPD)

Als Poesyrebell ist der

SPD-Parlamentarierbei Instagram unterwegs. Und genauso sieht der Account auch aus. Schöne

poetische Fotos aus der Natur und auch aus der Stadt. Wenn man genau hinschaut entdeckt das geübte Auge auch ab und zu den Bundestag. Ein politisches Profil sieht aber anders aus. Das soll es aber wohl gar nicht sein. Wirkt wie eine private Spielweise ohne politische Ziele. Oder doch?

Profil:https://instagram.com/poesyrebel/ Der Food-Porner

Michael Hilberer (Piraten)

"Hmmmm lecker...." ist der erste Gedanke, wenn man das Profil des

Landtagspiraten aus dem Saarland aufruft. Politik soll ja auch durch den Magen gehen, von daher gibt’s hier viel Food-Porn von Orangen, über Berliner, Spiegelei bis zu hartem Alkohol. In der Profilbeschreibung unterlässt er jedoch jeden Hinweis auf seine politische Arbeit.

Eher

ein privater Ess-Account, angereichert mit entschleunigten Naturfotos und seltenen Einblicken in den politischen Alltag.

Profil:https://instagram.com/hillecrane/

Die Entschleunigte

Dorothee Bär (CSU)

Jeden Monat gibts fast nur ein Bild, bisher ist aber

noch keine wirkliche Linie erkennbar. Neben offiziellen Fotos von Veranstaltungen postet die

Parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium auch Tee und Baustellen. These: Instagram ist und wird auch nicht Dorothee Bärs liebste Spielwiese.

Profil:https://instagram.com/dorobaer

Die Anfänger

Sören Herbst (Grüne)

Erst seit wenigen Tagen ist der

grüne Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt im Foto-Netzwerk dabei. Das merkt man den Fotos auch noch an. Es fehlt bisher ein wenig an der Linie.

Was auffällt: Er kommentiert und hashtagt

größtenteils in Englisch. Er scheint mit seinen

Springbrunnen- und Freifunk-Bildern eine größere Zielgruppe als nur die eigenen Landeskinder anzupeilen.

Profil:

https://instagram.com/soeren.herbst/

Prof. Dr. Andreas Nick (CDU)

Im Account des

Bundestagsabgeordneten aus Montabaur ist die große weite Welt zu Hause. Ein Potpourri von Fotos

seiner Reisen mit meist uninspirierten und langweiligen Aufnahmen, die nicht viel von den Reisen und seiner Arbeit erzählen, dazu typische und altbekannte Motive aus dem Berliner Regierungsviertel.

Bisher gabs hierfür auch noch sehr überschaubare Likes.

Profil:https://instagram.com/drandreasnick/

Allerfeinster #Dogcontent geht immer. Erst seit wenigen Wochen bei Instagram aktiv hat der

Wieslocher Bundestagsabgeordnete schon einige Likes für seine Motive erhalten. Besonders erfogreich sind dabei die Hundemotive, die Opernbesuche mit seiner Mutter in Berlin und seine visuelle Berichterstattung aus Italien.

Die Fotos gefallen vom Stil und Auswahl, ab und zu sind sie noch ein wenig zu steif. Das Potential der Linksetzung zur Homepage und eine aussagekräftige Biografie wird bisher noch nicht genutzt.

Profil:

https://instagram.com/larscastellucci/ Achim Post (SPD)

Im Grunde genommen macht der

Bundestagsabgeordnete aus Minden alles richtig: Extra für Instagram produzierte Sharepics, Zitate-Cards, emotionale Postings zu Borussia Dortmund und ein Einblick in sein Leben als PES-Generalsekretär.

Aber irgendwie will der Funke nicht überspringen. Die visuelle Kommunikation wirkt noch hölzern und zu staatstragend (Konfernezröume, Schlipsträger vor Traktor). Mehr eigene Blick auf das politische Leben wären gut.

Profil:

https://instagram.com/achim_p/ Stefan Liebich (LINKE)

Mein Kiez, Meine Straßen, Mein Block ... mein Wahlkreis. Beim

Berliner Bundestags- abgeordneten dreht sich in den ersten Wochen seit Anmeldung des Accounts Anfang Mai fast alles um den eigenen Wahlkreis. Dazwischen gibts auch CSU-Werbung und eine US-Flagge. Insgesamt sind Bilder und

Bildsprache aber eher klassisch gehalten. Da geht noch mehr! Schon auf Profiniveau ist hingegen die Verwendung von Hashtags.

Profil:

https://instagram.com/berlinliebich/Bärbel Bas (SPD)

Die schönsten Ausblicke aus dem Büro der

Parlamentarischen Geschäftsführerin (PGF) der SPD-Bundestagsfraktion gibts bei Instagram. Schiffe auf der Spree und ein brennender Feierabendhimmel. Dazu Familieselfies und

erste interessante und selbstironische Einblicke in das Leben einer PGF inklusive der obligatorischen Dokumentenmappe runden die bisherigen Bilder zu Politik und Privatem ab. Gelungen. Nur das eigene Profilfoto ist etwas verpixelt, kann aber auch sein, dass das Datenschutzgründe hat?

Profil:

https://instagram.com/baerbelbas/ Nachtrag: Meine Empfehlung wurde umgesetzt. Bärbel Bas wechselte nach Veröffentlichung des Blogbeitrags ihr Profilbild aus. +1Michael Kruse (FDP)

Bereits vor dem Start seines erfolgreichen Bürgerschaftswahlkampfes hat der

Hamburger Landespolitiker schon wieder mit Instagram aufgehört. Sein letztes Bild ist vom November 2014. Bis dahin hatte er vielversprechend begonnen. Gute Fotos,

ungewöhnliche Blicke, sehenswerte Optik. Nur die Hashtags fehlten und auch ein paar Likes.

Profil:

https://instagram.com/michael.kruse.75/ Arndt Klocke (Grüne) Ganz frisch, erst seit Ende Mai 2015 dabei, ist der

verkehrspolitische Sprecher den Grünen aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Beachtliche 150 Abonennten hat er bereits mit Burger-#FoodPorn, Pop auf einem Schiff und Kinoempfehlungen sammeln können. Die teilweise

mit Filter aufgehübschten Motive zeigen vorallem den Alltag neben dem Mandat, aber genau dazu ist Instagram ja wunderbar geeignet. Noch ein paar mehr politische Botschaften würden dem Account ganz gut tun.

Profil:

https://instagram.com/arndtklocke/Rasmus Andresen (Grüne)

Wer sich für New York und norddeutsche Winterlandschaften interessiert ist beim

grünen Netzpolitiker aus dem Landtag Schleswig-Holstein goldrichtig. Einen wirklichen Einblick in sein Politikerleben erhält man allerdings nicht. Das Profil ist bisher zur Markenbildung also nur am Rande geeignet.

Bettina Dickes (CDU)

Eine gute Idee. Auf Instagram mit Fastnachtfotos und vielen jungen Menschen z.B. beim GirlsDay zu starten.

Da holt man die Zielgruppe gleich gut ab. Nach nur fünf Fotos hat sich die

rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete schon einen ordentlichen Abonnentenstamm aufgebaut. Wenn sie nun auch noch ihre Biografie pflegen, nicht immer nur sich auf den Fotos präsentieren und ab und zu Hashtags verwenden würde, steht einer Karriere im Fotonetzwerk nichts mehr entgegen.

Profil:

https://instagram.com/bettina_dickes/ Lars Winter (SPD)

Was macht ein Landespolitiker den ganzen Tag? Kränze niederlegen, Schecks übergeben und Osterfeuer entfachen. Bisher gibts auf dem noch sehr jungen Accounts des

schleswig-holsteinischen Landtagsabgeordnetennur Bilder von offiziellen Anlässen auf denen die Presse auch war. Wirklich neues erfährt der Abonnent noch nicht. Aber das kann sich ja noch ändern. Das Profilbild nenne ich aber mal originell. Ein Nordlicht beim Ski fahren.

Profil:

https://instagram.com/lars_winter_mdl/Dr. Heiner Garg (FDP)

New York, New York.

Große weite Welt im Account des

parlamentarischen Geschäftsführers der FDP-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein. Ist ihm Kiel zu klein geworden? Seit dem 11. Mai ist der Landespolitiker bei Instagram dabei. Neben Sonnenuntergängen und Subway-Schildern gibt es aber ansonsten noch nicht viel zu sehen. Aber vielleicht kommt das politische ja dann bei Rückkehr in den Landtag?

Profil:

https://instagram.com/heinergarg/Gabriele Wendland (CDU)

Auch wenn die rheinland-pfälzische Abgeordnete am 01. April mit ihren Instagram-Aktivitäten begann, wirkt der Account nicht wie ein digitaler Aprilscherz. Bisher ist noch nicht viel los, aber die drei Fotos machen Lust auf mehr. Ein euphorischer Bürgerbrief und ein Hammerkonzert. Darauf lässt sich aufbauen. Vielleicht verrät sie ja auch bald in der Biografie, dass sie Politikerin ist und ergänzt ein Profilfoto?Profil: https://instagram.com/gabiwieland/Kim jong-un looking at things

Olaf Scholz (SPD)

Auf jedem, ungelogen

auf jedem Foto ist “König Olaf”zu sehen. Die Fotos des

Hamburger Bürgermeisters unterscheiden sich nicht von klassischen Pressefotos, sie sind allesamt sehr staatstragend. Frage mich wo der Mehrwert für Instagrammer sein soll? Zudem sind die Fotos nur eine Zweitverwertung seines Facebook-Accounts.

Profil:

https://instagram.com/olafscholz/

Dr. Markus Söder (CSU)

Auch hier wird Instagram lediglich zur Huldigung des

eigenen Personenkults genutzt, allerdings mit einigen frischen Elementen wie

Selfies, Selfie-Selfies oder Massenselfies. Zudem verbindet

Bayerns Finanzminister und Kronprinz jedes Fotos mit einer klaren politischer Botschaft, teilweise aber sehr langen Texten. Trotz vieler Hashtags erzeugen die Bilder noch nicht all zu viele Likes und rufen bisher auch noch keine wirklichen Begeisterungsstürme unter den Instagrammern hervor.

Erwin Rüddel (CDU)

Politiker hinter Hunnen, Politiker vor Autos, Politiker neben Baustellen. Solche Fotos kennen die Bürger seit Jahrzehnten aus der Zeitung und genau diese gibt es auch im Instagram-Account des

Bundestagsabgeordneten aus dem Westerwald. Das ist eher langweilig als gut gemacht. Es fehlt komplett der Blick aus Sicht des Politikers und das überraschende Moment. Aufmerksamkeit bekommt er damit bisher wenig. Aber er ist ja auch erst seit Anfang April 2015 dabei.

Profil:

https://instagram.com/erwin_rueddel/

Peter Simon (SPD)

Ja, Politik macht Spaß. Jedenfalls kann man das glauben wenn man den Fotos des

baden-württembergischen Europaabgeordnetenfolgt. Auf fast jedem seiner 48 Motive gibt’s

den lachenden Politiker, ausgenommen das Foto zum Unhappy Meal. Auch wenn 30 Hashtags pro Bild

keine

Seltenheit sind, gibt’s bisher leider nur wenige die das Lachen auch zum liken verleitet.

Zu konventionell, zu erwartbar, zu wenig ungewöhnliche Perspektiven.

Profil:https://instagram.com/petersimonmepUwe Doering (LINKE)

Erst seit Januar 2015 dabei gehört das

Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses wohl zu den aktivsten Landespolitikern auf Instagram. Hätte ich allerdings nicht so

aufmerksame Informanten,

hätte ich sein Profil nie gefunden. Kein Klarname, kein Link zur Homepage und wenn man durch die Fotos klickt bekommt man den Eindruck, dass hier ein

Botaniker und Berlinfan unterwegs ist, aber kein Politiker. Einblick in sein politisches Leben gibts nur sehr am Rande z.B. mit Fotos vom Abgeordnetenhaus.

Profil:

https://instagram.com/doeringuwe/

Abmelden

Martin Schulz (SPD)

Der

Präsident des Europäischen Parlaments und mögliche Kanzlerkandidat der SPD 2017 ist seit Mai 2014 auf Instagram inaktiv - also genau seit dem Ende seines Wahlkampfes als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten. Aus dem Amt des Kommissionspräsidenten ist bekanntlich nichts geworden. Bei Instagram tritt er trotzdem immer noch als Kandidat auf.

Klassischer Fall von Wahlkampfaccount. Eine reine Alibi-Veranstaltung.

Peer Steinbrück (SPD)

Und noch ein ehemaliger SPD-Spitzenkandidat, der das Wahlziel verfehlt hat.

Seit September 2013 ist der Account des Bundestagsabgeordneten und Ex-Spitzengenossen inaktiv. Letztes Bild: Der Wahlgang mit seiner Frau. Immerhin erhielt dieses Motiv 105 Likes. Und insgesamt sammelte sein Team im Wahlkampf beachtliche 300 Abonnenten. These: Der begeisterte Offliner kommt nicht zu Instagram zurück.

Profil:

http://instagram.com/peersteinbrueck

Andrea Nahles (SPD)

Als Generalssekretärin war

die Arbeitsministerinnoch motiviert,

im Februar 2012 gabs das erste Telefonfoto. Danach folgten spannende Einblicke in ihr Leben als Generalin. Aber

irgendwas muss beim Nominierungs-Parteitag von Barack Obama 2012 in Charlotte passiert sein. Seitdem gibt’s leider keine neuen Updates von Ministerin und Bundestagsabgeordneter.

Profil:

https://instagram.com/andreanahles/

Uwe Schummer (CDU)

Nach nur einem Video war schon wieder Schluss. Und dieses war auch eher abschreckend. Fachthema in wenigen Sekunden mit schlechtem Ton. Die Eröffnung des Profil durch den

Bundestagsabgeordneten wirkt ein wenig wie

"Dabei sein ist alles".

Profil:

https://instagram.com/uweschummer/ 100%-Quote bei der CSU? Die Fotoauswahl des

EVP-Fraktionsvorsitzenden aus Bayern erinnert stark an Dr. Markus Söder.

Auf allen 10 Fotos ist Manfred Weber– meist in Großaufnahme - zu sehen. Im September 2014 gabs das letzte Portrait. Das Interesse hielt sich bis dahin in Grenzen, sowohl bei den Instagrammern – als auch bei Manfred Weber.

Danial Ilkhanipour (SPD)

Eine

kurze Schaffensperiode von drei Monaten. Lediglich von November 2014 bis zum Januar 2015 nutzte der

Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete das Netzwerk. Mitten im Wahlkampf war Schluss.

Unter den Fotos findet sich aber für Kenner der politischen Großwetterlage in der Hamburger SPD ein visueller Leckerbissen.

Dr. Mario Voigt (CDU)

![Instagram-Profil Dr. Mario Voigt]()

Es gab da diesen einen sehr aktiven Instagram-Tag im Leben des

Thüringer Landtagsabgeordneten. Der

28. Oktober 2013. Bei diesen drei Bildern ist es aber bislang geblieben.

Immerhin haben die Motive aus der Fürstengruft 174 Abonnenten gebracht. Nicht schlecht!

Der

saarländische Landtagsabgeordnete mags am liebsten privat. Niemand der nicht mit ihm vernetzt ist darf seine bisher 35 Fotos betrachten.

Was hat er wohl zu verbergen oder ist das der Übungsmodus für seine kommenden Instagram-Initiative?

Profil:

https://instagram.com/tobiashansDer Selbstdarsteller

Tobias Huch (FDP)

Huch hat zwar aktuell kein Mandat aber als umtriebiger

FDP- Jung- und Kommunalpolitiker ist er auch bei Instagram voll dabei, deshalb wollte ich das Profil nicht vorenthalten. Seine FDP-Feuerzeuge schaffen über 70 Likes. Ansonsten gibts Postings zu den Themen Augenlasern, politische Demonstrationen, ISIS und kleine lustigen Alltagsbeobachtungen.

Meines Erachtens nutzt er das Foto-Netzwerk clever zum digitalen Markenaufbau, ähnlich wie auf anderen sozialen Netzwerken in denen er ebenfalls sehr präsent und erfolgreich ist. Mir ist diese Selbstdarstellung allerdings zu viel:

Ich, Ich, Ich.

Über 3200 Abonnenten gefällts.

Profil:https://instagram.com/tobiashuch/Nachtrag:

Nach Veröffentlichung des Blogbeitrages, gelobte Tobias Huch weniger Ich zu wagen. Weitere Politiker auf Instragram

Ohne aktuelles Mandat

Weitere Kommunalpolitiker auf Instagram:

Habe ich noch Politiker übersehen und vergessen? Dann freue ich mich über Hinweise via Kommentarspalte,

Facebook,

Twitter oder

Email. Besten Dank vorab!

Update: Für wired.de habe ich zudem mal "

Zehn Tipps für Politiker auf Instagram" zusammengetragen. Damit für Neueinsteiger auch garantiert nichts mehr schief gehen kann.