Dies ist ein Gastbeitrag von Robert Heinrich und Jasper Bauer. Robert Heinrich ist Leiterder Öffentlichkeitsarbeit von Bündnis 90/Die Grünen. Jasper Bauer ist in der Parteizentrale zuständig für die Online-Kommunikation der Partei.

Die grüne Facebookseite hat im vergangenen Jahr über 1.000.000 Interaktionen generiert. Zum ersten Mal schaffen wir damit im Netz relevante Reichweite ohne großes Marketing-Budget. Der Erfolg der GRÜNEN beweist: Politik auf Facebook kann viral sein – wenn sie gut verkauft wird.

Die grüne Facebook-Seite hat in den letzten Monaten gezeigt, wie das gehen kann. In den letzten 12 Monaten haben wir mit unseren Beiträgen über eine 1.000.000 Interaktionen erzielt. Zudem kamen wir auf eine organische (also unbezahlte) Reichweite von über 35 Millionen Kontakten. Diese Zahl werden wir in Zukunft noch übertreffen können, allein im Mai diesen Jahres haben wir 6,2 Millionen Kontakte und 148.000 Interaktionen erzielt. Unsere erfolgreichsten Bilder erreichen mehr als eine Millionen Menschen.

Als Oppositionspartei ist es naturgemäß schwieriger eigene Inhalte zu setzen. Umso wichtiger ist ein wachsames Auge darauf, was in der Republik gerade passiert und interessiert: Worüber sprechen die Leute heute und was bewegt sie? Wer darauf schnell reagiert und den Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber auszudrücken, bringt viele dazu Beiträge zu teilen und erreicht somit hohe Reichweiten. Dabei ist das, was die Medien bewegt, nicht immer identisch mit Mobilisierungsthemen auf Facebook. Die Proteste der Hebammen zum Beispiel laufen weitgehend unter dem medialen Radar, gehen bei Facebook aber durch die Decke.

Eine große Schwäche der Politik ist, dass sie oft so klingt, als würden Politiker mit Politikern sprechen. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen, die wir erreichen wollen, genauso interessiert, involviert und informiert sind, wie wir selber. Deshalb ist besonders wichtig: Einfach sein und Barrieren abbauen! Konkret bedeutet das: Je weniger Vorwissen benötigt wird, desto mehr Leute nehmen wir mit. Deshalb versuchen wir, immer zu erklären, was der Anlass für einen Post ist. Wir stellen nahezu immer weitere Informationen zu einem bestimmten Thema zur Verfügung. Genauso ist es bei Botschaft und Bildsprache. Wer über Klimaschutz redet, sollte auch Klimaschutz sagen. Jeder muss unmittelbar erkennen können, worum es in einem Post geht. Wortspiele, Ironie und Bildmetaphern funktionieren nur dann, wenn sie auch für jeden sofort verständlich sind.

Für die Facebook-Timeline gilt das gleiche, wie für Werbung überall. Auffallen ist der Schlüssel. Beim Durchscrollen bekommen wir für einen Post nur 2-3 Sekunden Aufmerksamkeit. Maximal. Aus diesen wenigen Augenblicken müssen wir alles rausholen. Nicht nur muss unmittelbar Relevanz und Thema klar sein, sondern auch die Form muss stimmen. Wir haben mit unserem neuen Corporate Design auch für Facebook einen Look entwickelt, der klar und markant ist und in der Timeline heraussticht. Wir variieren unsere Formate, verwenden mal emotionale Bilder, mal starke Zitate, immer eine direkte Sprache.

Seit Jahren wird über die Relevanz des Internets für die politische Kommunikation diskutiert. Auf Facebook erreichen wir dank Viralität zum ersten Mal ein Massenpublikum auch ohne große Media-Budgets. Fortsetzung folgt.

Autoren

Die grüne Facebookseite hat im vergangenen Jahr über 1.000.000 Interaktionen generiert. Zum ersten Mal schaffen wir damit im Netz relevante Reichweite ohne großes Marketing-Budget. Der Erfolg der GRÜNEN beweist: Politik auf Facebook kann viral sein – wenn sie gut verkauft wird.

|

| Logo Bündnis 90/Die Grünen |

Politik im Netz kann eine ziemlich öde Angelegenheit sein. Zu oft sehen wir auf Facebook und Twitter eine Aneinanderreihung von Presseerklärungen, die „mal eben schnell“ noch in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Wir sehen Fotos mit grauen Herren in grauen Anzügen, die wie an der Kette aufgereiht in die Fotokameras ihrer Praktikanten grinsen. Arbeitsnachweise, die maximal Politiker selbst und ihre Mitarbeiter interessieren. Dementsprechend gering ist das Interesse an den meisten Facebook-Auftritten.

Dabei gibt es auch in der sedierten Merkel-Republik durchaus Interesse an Politik. Wir sehen große Demonstrationen auf unseren Straßen. Petitionsplattformen, die immer neue Rekordzahlen verzeichnen. Die Heute Show (ZDF) ist eine der erfolgreichsten deutschen TV-Formate. Das alles beweist: Der Resonanzboden ist da. Er muss nur richtig zum Klingen gebracht werden.

|

| Facebookseite Bündnis 90/Die Grünen |

Von der Idee zum Beitrag

Ideen können von überall her kommen. Von der Pressestelle, die Print- und Onlinemedien beobachtet. Von der Infozentrale, die Bürgerpost erhält und beantwortet. Vom Abteilungsleiter oder Praktikanten. Vom Twitterfollower oder Bundesvorsitzenden. Von der Werbeagentur oder der besten Freundin. Nur gemeinsam kommen wir fast täglich auf neue und gute Ideen.Die praktische Umsetzung liegt in erster Linie beim Referenten für Online-Kommunikation. Konkret heißt das: Bildauswahl, graphische Bearbeitung, Wording von Headlines und Begleittexten, Entscheidung darüber, zu welcher Zeit und auf welchem Kanal gepostet wird. Abhängig von der Idee, der kreativen Tagesform und typischem Berliner Zeitdruck kann das mal ganz schnell gehen oder auch ein paar Stunden in Anspruch nehmen.Je kleiner das Team desto größer muss das Vertrauen in die Arbeit des anderen sein. Nur selten muss daher ein Post größere Abnahmeschleifen in den politischen Abteilungen und Vorstandsbüros drehen. So können wir oft schneller reagieren als die Konkurrenz und dann und wann öffentliche Diskussionen spürbar prägen.

Dieser Erfolg ist hart erkämpft, weil er unter erschwerten Bedingungen stattfand. Zum ersten haben die GRÜNEN mit knapp 69.000 Fans eine vergleichsweise kleine Anhängerbasis auf Facebook. Zum zweiten ist die Aufmerksamkeit für die GRÜNEN seit der Bundestagswahl und dem Start der Großen Koalition gesunken. Zum dritten drosselt Facebook seit Jahren die organische Reichweite von Fan-Seiten immer weiter. Facebook will Geld verdienen und das geht vor allem mit der kostenpflichtigen Bewerbungvon einzelnen Einträgen und Seiten.

Trotzdem ist die Reichweite der grünen Seite in den letzten Monaten förmlich explodiert. Wie das geht? Eigentlich muss man nur die Grundregeln guter Kommunikation einhalten: Die Zielgruppe kennen und ernst nehmen. Und das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Ansprache verbinden.

Das richtige Thema zur richtigen Zeit

Als Oppositionspartei ist es naturgemäß schwieriger eigene Inhalte zu setzen. Umso wichtiger ist ein wachsames Auge darauf, was in der Republik gerade passiert und interessiert: Worüber sprechen die Leute heute und was bewegt sie? Wer darauf schnell reagiert und den Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber auszudrücken, bringt viele dazu Beiträge zu teilen und erreicht somit hohe Reichweiten. Dabei ist das, was die Medien bewegt, nicht immer identisch mit Mobilisierungsthemen auf Facebook. Die Proteste der Hebammen zum Beispiel laufen weitgehend unter dem medialen Radar, gehen bei Facebook aber durch die Decke.

|

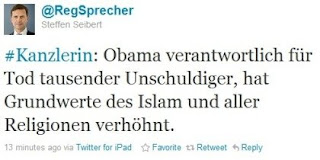

| Erfolgreiches Ireland says Yes-Posting zur #EhefuerAlle-Abstimmung in Irland |

Klare Botschaften

Eine große Schwäche der Politik ist, dass sie oft so klingt, als würden Politiker mit Politikern sprechen. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen, die wir erreichen wollen, genauso interessiert, involviert und informiert sind, wie wir selber. Deshalb ist besonders wichtig: Einfach sein und Barrieren abbauen! Konkret bedeutet das: Je weniger Vorwissen benötigt wird, desto mehr Leute nehmen wir mit. Deshalb versuchen wir, immer zu erklären, was der Anlass für einen Post ist. Wir stellen nahezu immer weitere Informationen zu einem bestimmten Thema zur Verfügung. Genauso ist es bei Botschaft und Bildsprache. Wer über Klimaschutz redet, sollte auch Klimaschutz sagen. Jeder muss unmittelbar erkennen können, worum es in einem Post geht. Wortspiele, Ironie und Bildmetaphern funktionieren nur dann, wenn sie auch für jeden sofort verständlich sind.

|

| Erfolgreiches "Ich bin Muslim"-Posting auf Facebook. |

Es muss knallen

Für die Facebook-Timeline gilt das gleiche, wie für Werbung überall. Auffallen ist der Schlüssel. Beim Durchscrollen bekommen wir für einen Post nur 2-3 Sekunden Aufmerksamkeit. Maximal. Aus diesen wenigen Augenblicken müssen wir alles rausholen. Nicht nur muss unmittelbar Relevanz und Thema klar sein, sondern auch die Form muss stimmen. Wir haben mit unserem neuen Corporate Design auch für Facebook einen Look entwickelt, der klar und markant ist und in der Timeline heraussticht. Wir variieren unsere Formate, verwenden mal emotionale Bilder, mal starke Zitate, immer eine direkte Sprache.

Seit Jahren wird über die Relevanz des Internets für die politische Kommunikation diskutiert. Auf Facebook erreichen wir dank Viralität zum ersten Mal ein Massenpublikum auch ohne große Media-Budgets. Fortsetzung folgt.

Autoren

|

| Robert Heinrich |

Robert Heinrich ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der GRÜNEN und hat für seine Partei mehrere nationale Wahlkampagnen organisiert. Der gebürtige Leipziger und studierte Politikwissenschaftler arbeitet seit 2003 für die GRÜNEN, zunächst als Büroleiter der Politischen Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke, seit 2007 als Leiter der grünen PR-Abteilung. Zuvor arbeitete Heinrich als freier Journalist bei Tageszeitungen und Radio.

|

| Jasper Bauer |

Jasper Bauer ist seit Januar 2013 bei den Grünen für die Onlinekommunikation zuständig. Zuvor war er für den NABU, die Heinrich Böll-Stiftung, sowie für die Grünen Konstantin von Notz und Malte Spitz tätig. Obwohl in Hamburg geboren und aufgewachsen hat Jasper Bauer an der Jacobs University Bremen, der Universität Bremen und am Dickinson College Geschichte und Politik mit Schwerpunkt Wahlkampf studiert.