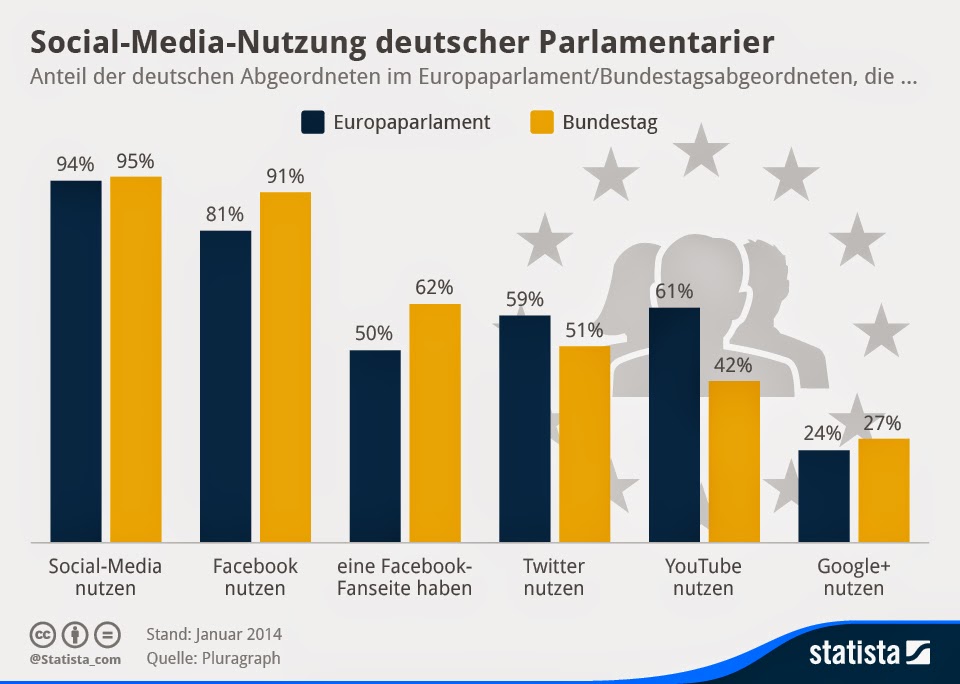

Aktuell gibt es in den Landes-, Staatsregierungen und Senaten der 16 deutschen Bundesländer insgesamt 142 Ministerien (Inkl. Staatskanzleien).

Einige von ihnen haben sich bereits auf den Weg ins Web 2.0 gemacht und bespielen die verschiedensten Kanäle. Die meisten allerdings fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zeit sich die Kommunikation der Landesregierungen einmal genauer anzuschauen und zu analysieren. Heute:

Die Landesministerien bei Facebook

Von den

142 Landesministerien nutzen (Stichtag 11. August 2014)

25 mindestens einen Facebook-Account. Die meisten facebookenden Exekutivorgane gibt es im

Freistaat Sachsen, dem

Saarland sowie im

Freistaat Bayern,

Hessen und

im Freistaat Thüringen: Hier sind vier (Sachsen, Saarland) bzw. jeweils drei Ministerien bei Facebook präsent.

Bisher noch nicht bei Facebook vertreten sind die Ministerien/Senatskanzleien aus Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

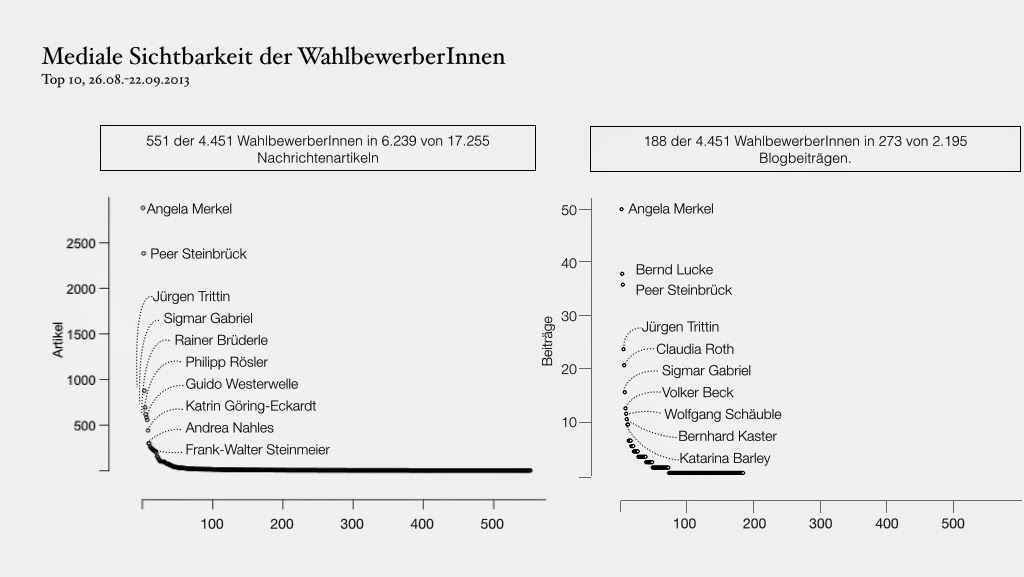

Das

Ranking aller Facebookseitender Landesministerienfinden Sie bei Pluragraph.de.Dort finden Sie auch die Wachstumskurven der Accounts von Facebook, Twitter und Google+.

Die erste Besonderheit gibts gleich bei der größten Facebookseite aller Landesregierungen.

![Facebook-Seite Landesregierung Baden-Württemberg Titelbild Winfried Kretschmann]() |

| Facebook-Seite Landesregierung Baden-Württemberg |

In Baden-Württemberg betreibt die

Landesregierung als eigene Organisation übergreifende Social-Media-Kanäle, auch bei Facebook. Dort hat man sich allerdings für die Personalisierung entschieden und keinen Landesregierungs-Facebook-Account eingerichtet, sondern lässt den

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) für die Landesregierung sprechen.

Nicht unerfolgreich. Im Vergleich zu allen betrachteten Ministerien hat er mit ca. 15.000 die meisten Facebook-Likes. Organiationen haben es bekanntlich bei Social Media schwerer. Soziale Netzwerke leben von der Personalierung, deshalb sind personalisierte Accounts auch meist erfolgreicher

als Organisations-Accounts.

In

Baden-Württemberg,

Bayern,

Hessen,

Mecklenburg-VorpommernNordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz,Sachsen*, dem

Saarland,

Schleswig-Holstein, und

Thüringen werden die offiziellen Facebookseiten der Bundesländer auch von der Staatskanzlei betreut bzw. verantwortet. Diese habe ich in dieser Analyse nicht mit berücksichtigt, da die Seiten keine ausschließlichen Regierungseiten sind.

![Entwicklung Fans Facebookseite Lebensministerium Bayern Screenshot Pluragraph]() |

| Pluragraph.de-Profil des Bayerischen Lebensministeriums |

Von den reinen Ministeriums-Fanseiten sticht das

Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Lebensministerium) hervor. Seit Mai 2011

kommuniziert das Ministerium via Facebook und konnte bisher knapp 6500 Fans gewinnen. So viele Fans hat

kein anderer Landesministeriums-Account in Deutschand. Die meisten Fans kommen aus München und sind zwischen 25 und 34 Jahren alt. Mit der Seite erreicht man also die bayerische Bevölkerung und wahrscheinlich sogar die angepeilte Zielgruppe.

Wie hat das Ministerium dies geschafft?

Durch Kontinuität und Bilder. Es gibt fast täglich ein Posting, meistens sogar mit einem Bild (Fotos von der bayerischen Natur, Ministeriums-Aktivitäten, Collagen). In jedem Posting findet sich neben dem Text auch immer ein Link zu weiteren Informationen. Das ist ordentlich gemacht und seriös.

Richtig prickelnd ist es aber nicht.Bis Ende April 2013 fand ein starkes Fanwachstum statt, seitdem hat man aber wieder ca. 200 Fans verloren.

Lustigerweise

firmiert das Ministerium bei Facebook noch als Lebensministerium, seit Oktober 2013

sind die Aufgaben in der Staatsregierung aber neu verteilt und den Begriff Lebensministerium gibt es so nicht mehr

.Richtig viel Interaktion findet leider nicht statt. Wenige Likes, wenige Kommentare und wenige geteilte Beiträge sprechen nicht unbedingt für eine große Reichweite. Die aktuelle Interaktionsrate liegt bei 1,7 Prozent. Es wird fast nur gesendet und wenig gefragt. Man erfährt viel über die

schöne bayerische Natur, aber man hat nicht den Eindruck, dass das Ministerium an Ideen, Meinungen und Feedback der Bürger interessiert ist.

![Facebook-Antwort Senatsbehörde für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin]() |

| Zarte Pflanze Dialog bei der SENBJW auf Facebook |

Besser macht es da schon die

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin (SENBJW). Man merkt, dass die Facebook-Redaktion Humor hat und auf Dialog eingestellt ist. Damit gehört die Behörde zu ganz wenigen Ministerien, die auf Fragen von Nutzern via Facebook auch antwortet. Sehr gut. Neben offiziellen Informationen und Fotos der Senatorin gibt es auch viele externe Links und

ab und an auch etwas thematisch passendes zum Schmunzeln.

Ditt jefällt mir, wa. Mit diesem Mix hat die Fanseite die viertmeisten Fans unter den Landesministerien für sich gewinnen können.

![Facebook-Titelbild Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege]() |

| Titelbild Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege |

Mit 17 Prozent Interaktionsrate ist das

Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege aktuell Spitzenreiter bei der Interaktion unter den Landesministerien. Warum? Auch hier findet Dialog statt und die

Ministerin Melanie Huml (CSU)

kommentiert sogar selber. Gute Fotos, spannende Inhalte, nützliche Tipps und kontinuierliche Neuigkeiten, auch von externen Quellen runden das sehr gute Bild ab.

Best Practice.

![Screenshot Facebook-Posting Ministerium für Bildung und Kultur im Saarland]() |

| Minister und Staatssekretärin des MBK bei der Arbeit |

Fast 1000 Fans sprechen im kleinen Saarand für eine gute gemachte Facebook-Fanseite des

Ministeriums für Bildung und Kultur (MBK). Kein Wunder, gehört

Minister Ulrich Commercon (SPD) seit Jahren zu den deutschen Politikern, die verstanden haben, wie Social Media funktioniert. Dialog ist auf der Seite kein Fremdwort, die Postings erzeugen durch teilweise

50 Likes und viele Shares große Reichweiten. Manchmal wirken die Postings für meinen Geschmack aber etwas zu uninspiriert und zu wenig für Facebook aufbereitet. Interessant: Die

größte Fanbasis der Seite ist 45-54 Jahre alt und das als Schulministerium.

Ministerin

Heike Taubert (SPD) ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten im Thüringer Landtagswahlkampf. Deshalb taucht sie warscheinlich auch sehr oft auf der Fanseite des

Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit auf. Ansonsten finde ich die Seite gar nicht schlecht gemacht,

besonders lobenswert ist der aktive Einstieg in Dialoge auch

bei kritischen Kommentaren. Die Seite existiert erst seit dem 04. Juni 2014; deshalb haben bisher erst 123 Fans den Weg zum Ministerium gefunden.

![Screenshot Facebookseite Sächsische Staatskanzlei Hochwasser-App]() |

| Facebookseite Sächsische Staatskanzlei - Hochwasser-App |

*Nachtrag: In der ersten Version der Analyse hatte ich die

Facebookseite der Sächsischen Staatskanzlei unterschlagen, da diese als sachsen.de daherkommt und so nicht direkt als Fanseite der Staatskanzlei firmiert. Für Facebooknutzer wird also nicht auf den ersten Blick klar, dass hier die Regierung kommuniziert. Davon abgesehen

gefällt mir die Seite sehr gut. Und auch aktuell über 3600 Fans. Es gibt eigene Apps für

Hochwasser,

Veranstaltungen und

Videos. Insbesondere die

aktuellen Hochwasserwarnungen finde ich gelungen und für die Bevölkerung sehr hilfreich. Auch wenn nicht viel Interaktion auf der Seite stattfindet (Interaktionsrate: 0,9 Prozent), die Redaktion antwortet schnell und kompetent auf Fragen in der Kommentarspalte. Die Postingfrequenz variiert leider sehr stark und auch Fotos und Videos werden leider zu wenig eingesetzt. Das schmälert die Aufmerksamkeit, der ansonsten für Facebook gut aufbereiteten Inhalte.

Die Hessische Landesegierung macht es ähnlich und hat sich entschieden die Regierungskommunikation mit der Landeskommunkation zu verbinden. Die

Facebookseite hessen.debündelt sowohl Informationen des Bundeslandes als auch der Regierung. Aufgrund der Vermischung habe ich mich an dieser Stelle aber gegen eine Analyse entschieden.

Im Süden des Landes lebt die Servicementalität. Beim

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gibt es viele nützliche externe Links zu aktuellen Debatten und zu Tipps & Tricks rund um den Verbraucherschutz. Damit wird das Ministerium auch nach außen als Experte sichtbar. Nachahmenswert. Regelmäßige Postings sorgen für Kontinuität aber besonders oft geliked werden diese nicht.

Es fehlt auch hier leider der Wille die Fans stärker aktiv mit in die Seite einzubinden.

![Screenshot Facebookposting Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg Thermometer mit 30 Grad Celsius]() |

| MWFK-Facebookposting |

Bisher konnte das

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) erst knapp 540 Brandenburger Fans gewinnen, trotzdem finde ich das hier vieles richtig gemacht wird: Breite Vernetzung mit Fanseiten aus dem Wissenschafts- und Kulturbereich, gelungene Fotos mit aussagekräftigen Beschreibungen, kontinuierliche Informationen, fremde Inhalte die auf der Seite geteilt werden und ab und an ein nicht ganz so

bierernster Inhalt:

Gefällt mir, mit Abstrichen. Denn auch hier fehlt Interaktion und Dialog.

Thematisch bunt gestaltet das

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes seine Facebookseite. Neben obligatorischen Ministerbildern gibts auch

Einblicke ins Ministerium und ab und zu eine

kulinarische regionale Empfehlung. Aber auch hier warten

unzählige Chronikpostings von Fans auf eine Antwort des Ministeriums.

Dialog geht anders.Sehr ähnlich gehts bei der saarländischen Kollegin

Anke Rehlinger (SPD) und auf der Facebookseite ihres

Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr zu. Wobei ich hier eine Sache gesehen habe, von der ich dachte, sie wäre schon ausgestorben:

Postings, die nur aus einer Link-URL bestehen. Wo ist die Information? Was will das Ministerium seinen Fans damit sagen? Und warum sollen Fans den Link klicken? Immerhin scheint die Arbeit anzukommen, die Nutzer bewerten die

Seite mit 4,1 (von 5). Oder waren das die Social-Media-Redakteure?

Laaaaaangweilig. Vom

Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat des Social-Media-affinen Ministers

Markus Söder (CSU) hatte ich etwas mehr erwartet. 99 Prozent der Inhalte sind

sterbenslangweilige Pressemitteilungen, die 1:1 auf Facebook gepostet werden. Ab- und an gibts einen Ministeriums-fremden Artikel, aber nur wenn der Minister darin auf dem (Achtung!)

Markusplatz sitzt. Spannender Statistik-Aspekt: Die

meisten Fans kommen aus Nürnberg, der Heimat des Ministers.

![]() |

| Facebookpostings des Wirtschaftsministeriums NRW |

Beim Ministerium für

Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen kann man einen klassischen Fehler beobachten. Hier wurde die

Facebook-Fanseite einfach mit dem Twitter-Account synchronisiert. Die 140-Zeichen-Inhalte werden somit automatisch auf der Fanseite gepostet. Das beide Netzwerke aber komplett unterschiedlich funktionieren und die Inhalte deshalb auch unterschiedlich aufbereitet werden müssen, zeigt die aktuelle Interaktionsrate,

die bei misserablen 0,5 Prozent liegt. Das bedeutet, dass die Inhalte des Ministeriums wohl auch nur sehr wenigen Fans in deren Timelines angezeigt werden. Der Facebook-Algorithmus verzichtet u.a. auf Grundlage einer geringen Interaktion auf das Anzeigen der Inhalte.

Ganz ähnlich sieht die

Fanseite des Ministeriums für, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie in Schleswig-Holstein aus. Twitter meets Facebook.

Finde ich nicht so gelungen. Das sehen die norddeutschen Fans ähnlich, seit Dezember 2013 gibts

fast kein Fan-Wachstum mehr.

Kein Posting ohne Staatsminister. Man merkt, dass auch im Freistaat Sachsen der Wahlkampf begonnen hat. Auf der Seite des

Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gibts fast täglich ein Posting und

immer ist Minister Sven Morlok (FDP) auf den Bildern zu sehen und fast immer ein Band, was durchgeschnitten werden musste. Erinnert sehr stark an

Kim Jong-Un looking at things.

Auch wenn sich das

Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz auf Facebook viel Mühe gibt (z.B.

definierte Milestones zur Geschichte des Ministeriums, umfangreiche Informationen auf der Info-Seite, viele audiovisuelle Inhalte in der Chronik, gut sortierte Fotoalben), ist die Wahrnehmung in Sachsen nicht sehr groß. Bisher interessieren sich erst 271 Bürger dafür, was das Ministerium postet. Eventuell liegt das auch an den vielen redundanten und langweiligen "

Ministerin Christine Clauß looking at Things"-Fotos?

![Facebookposting Thüringer Wirtschaftsministerium]() |

| Symbolfoto: Klassisches Posting des Thüringer Wirtschaftsministeriums |

Ähnlich engagiert ist das

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie auf Facebook unterwegs. Leider fast genauso unerfolgreich wie die sächsischen Kollegen. Zum einen könnte dies an der Postingfrequenz liegen. Teilweise gibts mehere Woche lang keine neuen Inhalte, aber auch an der Art der Präsentation. Der Großteil der Fotos besteht aus

Übergaben, Reden, Besichtigungen und gestellten Fotos von Gesprächsterminen - im Mittelpunkt immer der Minister und/oder der Staatssekretär.

Dies ist auf Dauer etwas ermüdend. Zudem wird oft darauf verzichtet zu beschreiben, wen man getroffen hat und wer auf den Bildern neben dem Minister abgebildet ist.

Das

Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist sogar mit drei Facebook-Accounts unterwegs, allerdings sind diese

nur projektbezogene Seiten. Das Ministerium als Organisation hat leider keine eigene Facebook-Fanseite.

Einigen Ministerien ist die Lust auf Facebook schon wieder vergangen. Die

Hessische Staatskanzleihat ihre Kommunikation auf Facebook im Jahr 2012 wieder eingestellt - die Seite existiert aber noch. Im Januar 2014 beendete zudem das

saarländische Europaministerium und kurz darauf auch

das Sächsische Staatsministerium der Justitz und für Europa ihre Postingaktivitäten bei Facebook. Vorerst?

![Screenshot Facebookseite Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr]() |

| Facebookseite Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr |

Bisher

komplett inaktiv sind die Facebook-Seiten des

Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern (erstellt 11/2011), des

Thüringer Landesministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (erstellt 3/2012) und des

Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport (erstellt 5/2012).

Hier wurde nach der Einrichtung der Fanseite noch kein einziges Posting veröffentlicht.

In diesem Fall würde ich den Betreibern immer raten: Entweder mit der Kommunikation zu starten

oder die Fanseite wieder zu löschen bzw.

ersteinmal zu deaktivieren. Mit der Existenz der Seite weckt man nur Erwartungen der Bürger/Journalisten, die man dann nicht erfüllen kann. Dies führt eher zu Frustration als zu einer verbesserten Außendarstellung der Exekutive.

Fazit

Bei aktuell

ca. 26 Millionen deutschen Facebook-Nutzern sieht man, dass bei den Fanzahlen und der erzielten Reichweite vieler Ministerien noch einiges an Potential brach liegt. Auch wenn es gerade für (Regierungs-)Organisationen schwieriger ist soziale Netzwerke für den Bürgerkontakt zu nutzen, als z.B. für Prominente, Satire-Webseiten oder Katzenbilder bin ich

überzeugt, dass vieles hier noch optimierbar ist.

Die gut gemachten Beispiele existieren ja auch in Deutschland. Siehe oben. Ich würde mich freuen, wenn sich alle Ministerien von diesen inspirieren lassen würden.

Auf gehts! Und noch eine Leseempfehlung: Christiane Germann, Social-Media-Managerin des

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat einmal zusammengetragen

welche Inhalte auf Fanseiten von Behörden Fans begeistern.

.jpg)

.jpg)

![Screenshot Social-Media-Analyse-Profil der linksjugend [´solid] bei Pluragraph.de](http://4.bp.blogspot.com/-14-9N9cX_LM/U9bIqyZub6I/AAAAAAAADT4/e0ledbA_jjY/s1600/Pluragraph.de-%C3%9Cbersicht+Linksjugend.jpg)