Dies ist ein Gastbeitrag von Patrica Goda. Die vorliegenden Ergebnisse sind ein Auszug

aus ihrer Bachelorarbeit "Erwartungen an Politiker bei der Nutzung von sozialen Netzwerken", die sie am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau verfasst hat.

In einer Zeit, in der bereits über drei Viertel der deutschen Bevölkerung das Internet nutzen und ca. 75% der deutschen Onliner in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook, angemeldet sind, geht der „Online-Trend“ auch an der Politik nicht vorbei. Was die deutschen Nutzer allerdings von ihren Vertretern in der Politik bei der Nutzung sozialer Netzwerke erwarten, ist noch unklar und wurde in einer Studie am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau näher beleuchtet.

Bezogen auf das Kommunikationsverhalten erwarten die Nutzer, dass Politiker auf Fragen und Kontaktaufnahme in maximal einer Woche oder gar, wie von zwei Drittel der Befragten gefordert, bereits in maximal drei Tagen antworten.

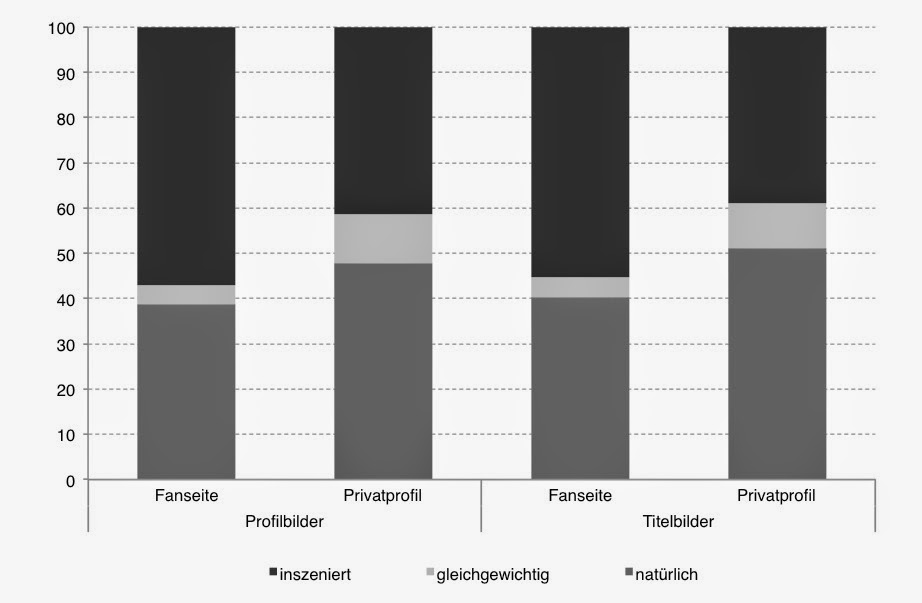

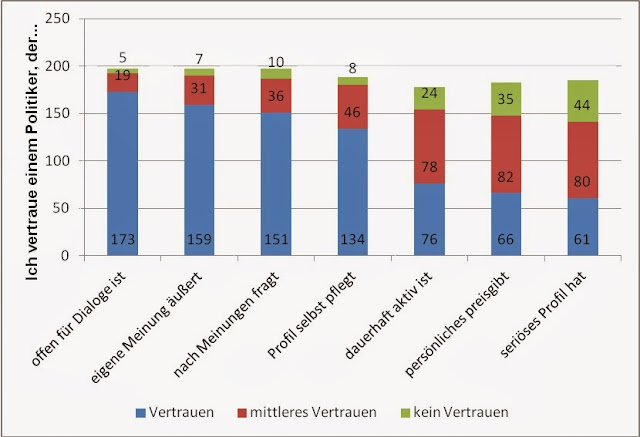

Politikern die in ihrem Profil Persönliches preisgeben oder ein seriöses Profil ohne persönliche Informationen besitzen, wird ähnlich viel Vertrauen entgegen gebracht. Dies zeigt sich auch darin, dass nur ein Drittel der Befragten persönliche Informationen als wichtig empfinden. Es ist den Politikern also selbst überlassen, ob diese online die eigene Privatsphäre einschränken und Persönliches von sich preisgeben oder nicht.

Zusammenfassend lassen sich folgende Handlungsempfehlungen für Politiker aus dem durchgeführten Forschungsprojekt ableiten:

Autorin:

![]() Patricia Goda studiert Media and Communication Science an der

Patricia Goda studiert Media and Communication Science an der

Technischen Universität Ilmenau. Die vorliegenden Ergebnisse sind Auszüge aus ihrer Bachelorarbeit "Erwartungen an Politiker bei der Nutzung von sozialen Netzwerken".

aus ihrer Bachelorarbeit "Erwartungen an Politiker bei der Nutzung von sozialen Netzwerken", die sie am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau verfasst hat.

|

| Logo der TU Ilmenau |

In einer Online-Umfrage mit 205 Teilnehmern, die während des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2013 durchgeführt wurde, können Tendenzen von Ansprüchen an Politiker bei der Nutzung sozialer Netzwerke erkannt werden. Die Stichprobe besteht dabei ausschließlich aus Nutzern sozialer Netzwerke, mit hohem Bildungsniveau, hoher Internetnutzung, hohem Politikinteresse und geringem Vertrauen in die Politik.

|

Stichprobe nach Alter und Geschlecht Wie Politiker Vertrauen schaffen können (Angaben in absoluten Zahlen) |

Ergebnisse der Befragung

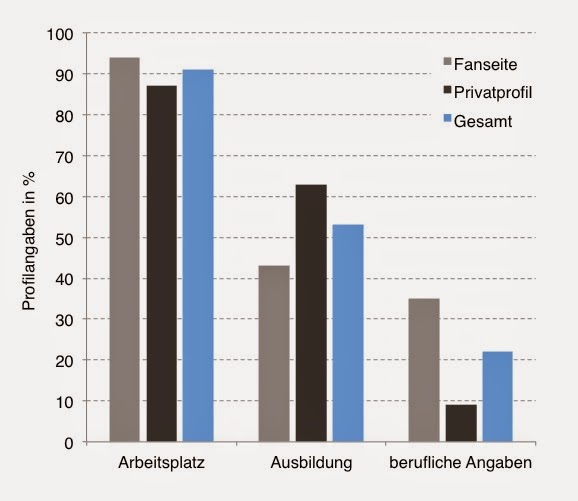

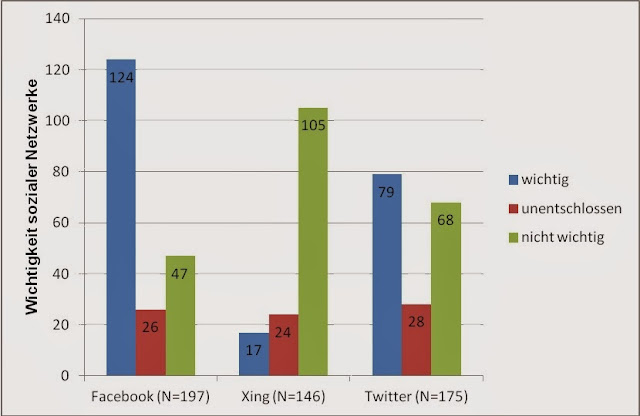

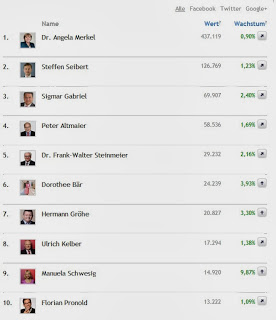

Über die Hälfte der Befragten sind der Meinung, dass es für Politiker wichtig sei, in sozialen Netzwerken aktiv zu sein. Fast alle Probanden nutzen Facebook und meinen zudem, dass Facebook für Politiker das wichtigste Netzwerk ist. Am zweit wichtigsten wird von der Hälfte der Befragten Twitter angesehen, wie sich auch aus der Abbildung erkennen lässt. Alle anderen abgefragten Netzwerke scheinen für die Zielgruppe nicht relevant zu sein.

|

Relevanz der Internetpräsenz von Politikern auf Facebook, Twitter und Xing (Angaben in absoluten Zahlen) |

Bezogen auf das Kommunikationsverhalten erwarten die Nutzer, dass Politiker auf Fragen und Kontaktaufnahme in maximal einer Woche oder gar, wie von zwei Drittel der Befragten gefordert, bereits in maximal drei Tagen antworten.

Was den Einfluss sozialer Netzwerke auf die Wahlentscheidung der Nutzer angeht, wird dieser als eher gering eingeschätzt. Nur ein Fünftel geht davon aus, dass soziale Netzwerke die Wahlentscheidung der Nutzer beeinflusst. Die Hälfte der Befragten, die keinen Einfluss sehen, geht allerdings davon aus, dass der Einfluss sozialer Netzwerke in Zukunft steigen wird.

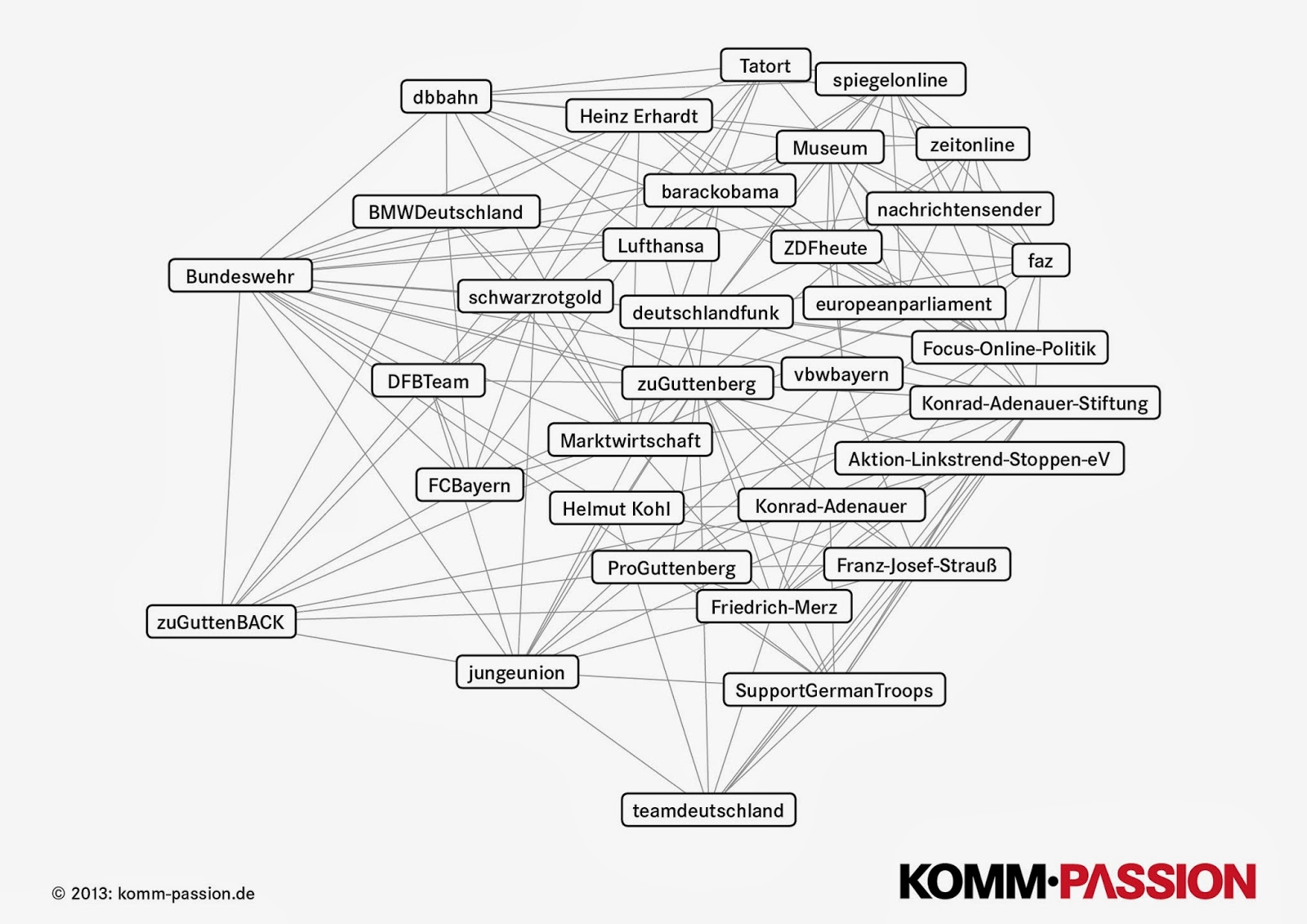

Welche Erwartungen bestehen an Politiker bei der Nutzung von sozialen Netzwerken?

|

| Inaktives Twitter-Profil von Peer Steinbrück (SPD) |

Eine starke Tendenz der Erwartungen lässt sich in der Aussage erkennen, dass über zwei Drittel der Befragten möchten, dass ein Politiker sein Profil persönlich pflegt und der Meinung sind, dass Politiker dauerhaft in sozialen Netzwerken aktiv sein sollten. Aktiv heißt in diesem Fall, während des Wahlkampfes sollte ein Politiker auf Facebook mehrmals pro Woche aktiv sein und außerhalb des Wahlkampfes mindestens einmal pro Woche. Auf Twitter sollte ein Politiker sowohl während des Wahlkampfes, als auch außerhalb desselben, mehrmals pro Woche aktiv sein.

Erst kürzlich hatte eine Studie der Universität St- Gallen gezeigt, dass über 60 Prozent der Bundestagsabgeordneten beim Unterhalt der Social-Media-Präsenzen auf Mitarbeiter und Agenturen zurückgreift.

Besonders wichtig ist allerdings, dass Politiker nicht nur Pressemitteilungen über ihr Profil verbreiten, sondern auch selbst verfasste und gut recherchierte Artikel oder Kommentare. Zudem sollten Politiker Informationen zu politischen Beteiligungsformen wie Demonstrationen oder E-Petitionen veröffentlichen, da sich fast zwei Drittel der Befragten solche Beiträge wünschen. Auch erwarten mehr als die Hälfte der Befragten, dass Politiker durch Umfragen nach der Meinung der Nutzer beziehungsweise Wähler fragen.

Eine weitere klare Tendenz liegt in der Angabe, über welche Themenbereiche Politiker informieren sollen. Fast 90% der Probanden sind der Meinung, dass Politiker sich in sozialen Medien vor allem zum eignen Fachbereich, aber durchaus auch ein wenig zu allgemeinen Themen äußern sollten.

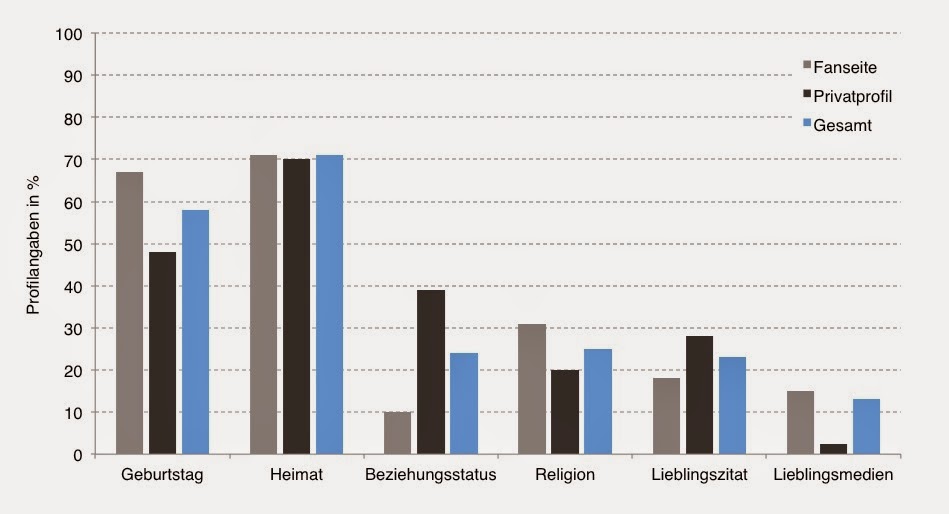

Wie schaffen es Politiker in sozialen Netzwerken das Vertrauen der Nutzer zu erlangen?

Ergänzend wurde überprüft, welche Kriterien Politiker erfüllen müssen, um dem Vertrauensverlust in die Politik entgegenzuwirken. Dazu wurden die Probanden gefragt, wie sehr sie Politikern vertrauen würden, die bestimmte Kriterien (Offenheit, Profilpflege, etc.) erfüllen. Die Anforderungen, die das Vertrauen stabilisieren beziehungsweise steigern können, lassen sich aus der nachfolgenden Grafik ablesen.

|

Wie Politiker Vertrauen schaffen können (Angaben in absoluten Zahlen) |

Politikern die in ihrem Profil Persönliches preisgeben oder ein seriöses Profil ohne persönliche Informationen besitzen, wird ähnlich viel Vertrauen entgegen gebracht. Dies zeigt sich auch darin, dass nur ein Drittel der Befragten persönliche Informationen als wichtig empfinden. Es ist den Politikern also selbst überlassen, ob diese online die eigene Privatsphäre einschränken und Persönliches von sich preisgeben oder nicht.

FAZIT

Zusammenfassend lassen sich folgende Handlungsempfehlungen für Politiker aus dem durchgeführten Forschungsprojekt ableiten:

- Politiker sollten Facebook und eventuell Twitter nutzen, da andere Netzwerke als nicht relevant angesehen werden.

- Soziale Netzwerke sollten möglichst selbst gepflegt werden, der Politiker sollte also selbst posten, kommentieren und auf Fragen in maximal drei bis sieben Tagen antworten.

- Der Themenschwerpunkt eines Facebook-Profils sollte bei Themen aus dem Fachbereich des Politikers liegen und durch allgemeine Themen ergänzt werden.

- Politiker sollten auf ihrem Profil sowohl ihre eigene Meinung äußern, als auch nach Meinungen der Nutzer fragen.

- Informationen über politische Beteiligungsformen wie Demonstrationen oder E-Petitionen werden auf politischen Profilen gerne gesehen.

Autorin:

Patricia Goda studiert Media and Communication Science an der

Patricia Goda studiert Media and Communication Science an der Technischen Universität Ilmenau. Die vorliegenden Ergebnisse sind Auszüge aus ihrer Bachelorarbeit "Erwartungen an Politiker bei der Nutzung von sozialen Netzwerken".

![Foto von der Null-Fehler-Produktion beim VEB Bekleidungswerke Erfurt Bundesarchiv, Bild 183-1985-0104-003 / Hirndorf, Heinz / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons](http://2.bp.blogspot.com/-e2Qq1enJE8A/Ux4FXyDOQHI/AAAAAAAACzY/ebNGb9HBYvo/s1600/Bundesarchiv_Bild_183-1985-0104-003,_VEB_Bekleidungswerke_Erfurt,_Null-Fehler-Produktion.jpg)

![A Johnson Controls pull station in Roop Hall at James Madison University. By Ben Schumin (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons](http://1.bp.blogspot.com/-i-zRkImhlW4/UxuAeVMSSpI/AAAAAAAACyw/BL3uOriNHNM/s1600/Pull+Fire_Ben+Schumin.jpg)