Seit gut drei Wochen ist der

18. Deutsche Bundestag gewählt. Am 22. Oktober werden die gewählten 631 Abgeordneten den neuen Bundestag konstitueren.

Bereits heute steht allerdings fest:

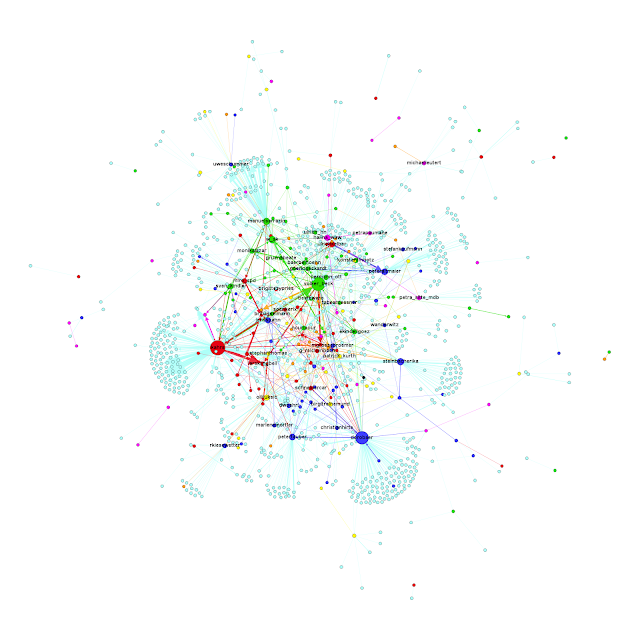

So Social Media wie im Herbst 2013 war das deutsche Parlament noch nie. Anfang und Mitte des Jahres 2013 habe ich an dieser Stelle erstmals

eine Bestands- aufnahme der Social-Media-Aktivitäten der Bundestagsabgeordneten präsentiert.

Kurz nach der Wahlnacht habe ich mich nun im Auftrag von

UdL Digital (Ein Projekt der E-Plus Mobilfunk GmbH) hingesetzt und alle 631 Abgeordneten mit Hilfe des Social-Media-Analyse-Portals

Pluragraph.de nochmals gecheckt und und deren Social-Media-Nutzung analysiert.

Dies ist ein rein

quantitativer Überblick, Stand ist der 10. Oktober 2013.

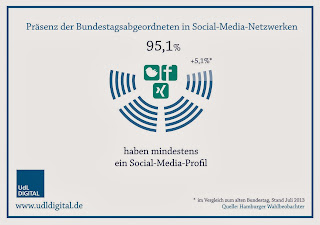

95,1 Prozent der Parlamentarier nutzen Social Media

Erste zentrale Erkentnis: Insgesamt haben nun

600 Parlamentarier mindestens ein Profil in einem der großen sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Google+, XING. myspace, LinkedIn, Vimeo, Foursquare oder wer-kennt-wen.de. Dies entspricht einer Steigerung von

5,1 Prozent im Vergleich zu den Daten vom Juli 2013. Nur noch 5 Prozent aller Parlamentarier verzichten komplett auf die Nutzung des "Internet der Menschen".

Die größten Wachtumsraten verzeichneten dabei die Facebook-Fanseiten, insgesamt

12,2 Prozent mehr Fanseiten konnte ich registrieren. Hingegen gabs bei Twitter sogar ein "Negativ-Wachstum",

2 Prozent weniger Abgeordnete nutzen den Microblogging Dienst im Vergleich zum Vorwahlkampf. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass sich Politiker nach dem Wahlkampf aus Twitter zurückgezogen haben, sondern vielmehr das unter den 231 neuen Abgeordnete viele bisher noch nicht getwittert haben.

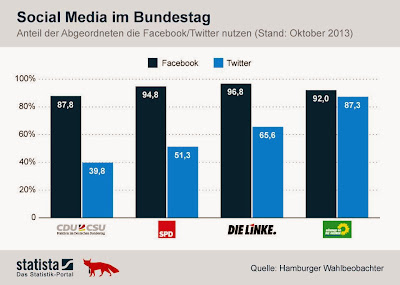

Social-Media-Nutzung nach Fraktionen

Mit 98,4 Prozent zeigen die

Grünen einmal mehr, dass sie die

Social-Media-Fraktion im Bundestag sind. Das relativ stärkste Wachstum haben die Abgeordneten der

Sozialdemokraten mit einem Plus von 8,4 Prozent hingelegt. Aber auch in allen anderen Fraktionen ist die Nutzung von Social Media angestiegen. Am wenigsten sind Facebook, Twitter und Co bei der

CDU/CSU-Fraktion verbreitet.

Anders visualisiert sieht das dann so aus:Am 09. Oktober teilte der Bundeswahlleiter mit, dass nach der Bekanntgabe des endgültigen amtlichen Endergebnis nun überraschend

631 statt 630 Abgeordneten dem 18. Deutschen Bundestag angehören werden. Die SPD erhält ein zusätzliches Ausgleichsmandat. Da die Grafiken von UdL Digital vor der Bekanntgabe erstellt wurden beziehen sich diese auf die Zahl von 630 Abgeordneten. Alle anderen Zahlen sind aber bereits bereinigt.

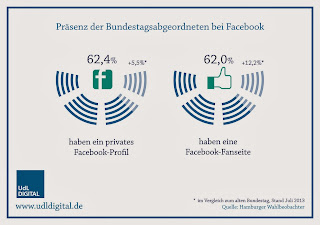

Wie nutzen die Abgeordneten Facebook?

574 der 631 Abgeordneten haben ein eigenes Facebookprofil.

91 Pozent der Bundestagsabgeordneten sind bei Facebook angemeldet.

Dies entspricht einer Steigerung von

8 Prozent. 394 von 631Abgeordenten nutzen ein persönliches Profil.

62,4 Prozent der Bundestagsabgeordneten kommunizieren über private Profile.

Dies entspricht einer Steigerung von

5,5 Prozent.

391 von 631Abgeordneten haben eine Fanseite.

62 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben sich für die Nutzung einer Fanseite entschieden.

Dies entspricht einer Steigerung von

12,1 Prozent.

Einen Überblick über alle Facebook-Fanseiten der Bundestagsabgeordneten liefert das Social-Media-Analyse-Portal Pluragraph.de

hier. Die aktivsten Facebook-Fraktionen sind die Linksfraktion und die SPD, knapp gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen. Bei Grünen und Linksfraktion dominieren die privaten Profile. Die meisten Fanseiten gibts in der SPD-Fraktion.

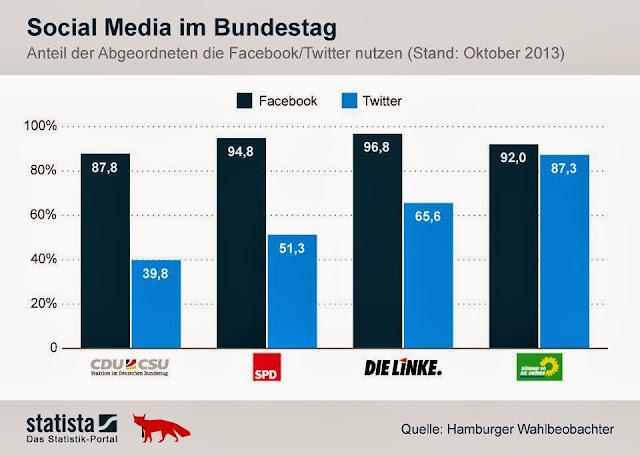

Die Facebook-Nutzung nach Fraktionen

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 273 von 311 Abgeordneten haben ein Facebook-Profil =

87,8%168 von 311 Abgeordneten nutzen ein persönliches Profil =

54,0%190 von 311 Abgeordneten haben eine Fanseite =

61,1% ![Logo SPD-Bundestagsfraktion Logo SPD-Bundestagsfraktion]() SPD-Bundestagsfraktion 183 von 193

SPD-Bundestagsfraktion 183 von 193 Abgeordneten haben ein Facebook-Profil =

94,8%124 von 193 Abgeordneten nutzen ein persönliches Profil =

64,2%133 von 193 Abgeordneten haben eine Fanseite =

68,9%![Logo Linksfraktion im Bundestag Logo Linksfraktion im Bundestag]() Linksfraktion

Linksfraktion

62 von 64 Abgeordneten haben ein Facebook-Profil =

96,8 % 48 von 64 Abgeordneten nutzen ein persönliches Profil =

75,0% 35 von 64 Abgeordneten haben eine Fanseite =

54,7%![Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag]() Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion

Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion

58 von 63 Abgeordneten haben ein Facebook-Profil =

92,0% 47 von 63 Abgeordneten nutzen ein persönliches Profil =

74,6% 30 von 63 Abgeordneten haben eine Fanseite =

47,6%Da einige Abgeordnete sowohl eine Fanseite als auch ein persönliches Profil pflegen, sind die beiden Zahlen nicht einfach summierbar. Aus diesem Grund habe ich diese Zahlen auch unabhängig von einander ausgewiesen.

Durchschnittliche Fans und Follower-Anzahl

Im Durchschnitt besitzt jeder Bundestagsabgeordnete mit einer Facebook-Fanseite am Stichtag

2.781 Fans. Bei Twitter ist die Zahl fast identisch: Jeder Parlamentarier mit einem Twitter-Account hat durchschnittliche

2.308 Follower. Zum Vergleich:

Im Juli 2013 waren es noch 2.549 Fans auf Facebook und 2.239 Follower auf Twitter.

Bei beiden Netzwerken ist also ein

leichter aber signifikanter Anstieg zu beobachten. Die Anzahl der Fans- und Follower sagt natürlich nichts über die Reichweite der jeweiligen Accounts aus.

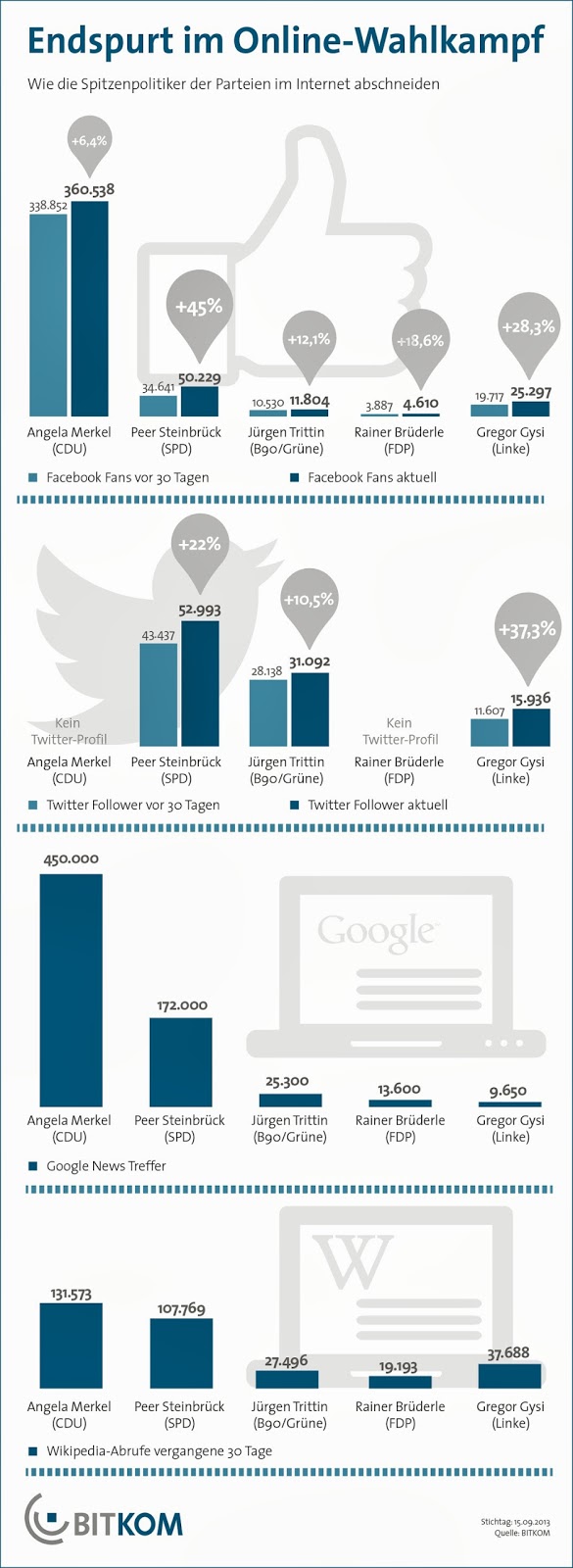

Zudem ist eine große Spannbreite bei den Fanzahlen zu beobachten. Dies reicht von zweistelligen Anzahl von Fans bis hin zu über 400.000 Fans bei der Kanzlerin.

Wie nutzen die Abgeordneten Twitter?

321 der 631 Abgeordneten haben einen eigenen Twitter-Account.

Dies entspricht

50,9 % der Bundestagsabgeordneten.

Dies entspricht eine Reduzierung von

2 Prozent.Einen Überblick über alle Twitter-Accounts der Bundestagsabgeordneten liefert das Social-Media-Analyse-Portal Pluragraph.de

hier. Bei der Twitter-Verbreitung liegen die

Grünen wieder mit weitem Abstand an erster Stelle. Fast neun von zehn grünen Abgeordneten nutzen die 140-Zeichen-Kommunikation. Alle anderen Fraktionen können nur leichte relative Zugewinne verbuchen. Auch wenn die Abgeordneten der Volksparteien SPD und CDU im Wahlkampf eine Vielzahl von neuen Accounts angemeldet haben und diese auch einigermaßen aktiv nutzen bleibt die fraktionsweite Verbreitung des Microbloggingdienstes bei der CDU weiterhin unterdurchschnittlich.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 124 von 311 Abgeordneten haben einen Twitter-Account.

Dies entspricht:

39,8 % ![Logo SPD-Bundestagsfraktion Logo SPD-Bundestagsfraktion]() SPD-Bundestagsfraktion 99 von 193

SPD-Bundestagsfraktion 99 von 193 Abgeordneten haben einen Twitter-Account.

Dies entspricht:

51,3% ![Logo Linksfraktion im Bundestag Logo Linksfraktion im Bundestag]() Linksfraktion 42 von 64

Linksfraktion 42 von 64 Abgeordneten haben einen Twitter-Account.

Dies entspricht:

65,6% ![Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag]() Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 55 von 63

Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 55 von 63 Abgeordneten haben einen Twitter-Account.

Dies entspricht:

87,3%Wie nutzen die Abgeordneten YouTube?

265 der 631 Abgeordneten haben einen eigenen YouTube-Account.

Dies entspricht

42,1 Prozent der Bundestagsabgeordneten.

Dies entspricht einem Rückgang von

3,5 Prozent. Am wenigsten YouTube-affin erscheint die Linksfraktion. Dies hängt aber auch damit zusammen, dass die Fraktion selber einen sehr aktiven Fraktions-Kanal betreibt auf dem viele Reden der Abgeordneten und weitere Videos hochgeladen wurden. Am meisten wird das Videoportal innerhalb der Grünen Fraktion und bei der SPD genutzt.

Bei allen Fraktion ist eine leichte Abnahme der eigenen YouTube-Kanäle bzw. Profile sichtbar. Im Wahlkampf haben viele Kandidaten keine eigenen Kanäle genutzt, Wahlkampfvideos wurden über Parteikanäle hochgeladen. Ich nehme an, das die Nutzung eigener Kanäle in den kommenden Monaten wieder ansteigen wird.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 107 von 311 Abgeordneten haben einen YouTube-Account.

Dies entspricht:

34,4% ![Logo SPD-Bundestagsfraktion Logo SPD-Bundestagsfraktion]() SPD-Bundestagsfraktion 100 von 193

SPD-Bundestagsfraktion 100 von 193 Abgeordneten haben einen YouTube-Account.

Dies entspricht:

51,8% ![Logo Linksfraktion im Bundestag Logo Linksfraktion im Bundestag]() Linksfraktion 20 von 64

Linksfraktion 20 von 64 Abgeordneten haben einen YouTube-Account.

Dies entspricht:

31,3% ![Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag]() Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 36 von 63

Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 36 von 63 Abgeordneten haben einen YouTube-Account.

Dies entspricht:

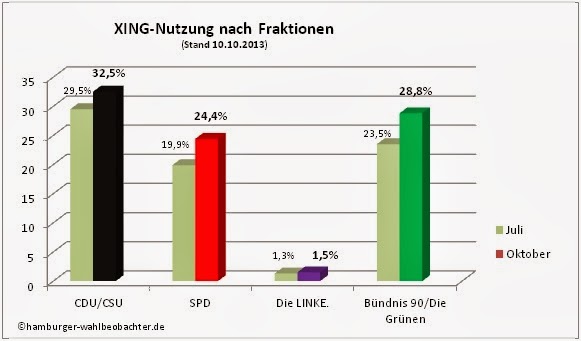

57,1%Wie nutzen die Abgeordneten XING?

![Logo XING Logo XING]() 165 der 631 Abgeordneten

165 der 631 Abgeordneten haben ein XING-Profil.

Dies entspricht

26,1 Prozent der Bundestagsabgeordneten.

Dies ist eine Steigerung von

0,3 Prozent.Mit der FDP-Fraktion hat die

XING-affinste Fraktion das Parlament verlassen. Im Business-Netzwerk fühlten sich die Liberalen am wohlsten. Aber auch bei allen anderen Fraktionen gab es Zugewinne nach der Wahl. In der CDU/CSU-Fraktion nutzt nun zuj Beispiel fast jeder Dritte Abgeordnete XING. Bei der Linksfraktion bleibt man dem Netzwerk standhaft fern, nur

ein Abgeordneter nutzt das in Hamburg ansässige Netzwerk.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 101 von 311 Abgeordneten haben ein XING-Profil.

Dies entspricht:

32,5% ![Logo SPD-Bundestagsfraktion Logo SPD-Bundestagsfraktion]() SPD-Bundestagsfraktion 47 von 193

SPD-Bundestagsfraktion 47 von 193 Abgeordneten haben ein XING-Profil.

Dies entspricht:

24,4% ![Logo Linksfraktion im Bundestag Logo Linksfraktion im Bundestag]() Linksfraktion 1 von 64

Linksfraktion 1 von 64 Abgeordneten hat ein XING-Profil.

Dies entspricht:

1,5% ![Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag]() Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 15 von 63

Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 15 von 63 Abgeordneten haben ein XING-Profil.

Dies entspricht:

23,8%Wie nutzen die Abgeordneten Google+?

173 der 631 Abgeordneten haben ein Google+ Profil.

Dies entspricht

27,4 Prozent der Bundestagsabgeordneten.

Dies ist eine Steigerung von

3 Prozent.Für den Überblick über alle Google+-Profile der Bundestagsabgeordneten habe ich einen

Kreis bei Google+ erstellt, in dem komischerweise nicht alle Profile öffentlich angezeigt werden.

Google+ holt auch bei den Abgeordneten auf. Hatten im Januar 2013 erst 16 Prozent aller Abgeordneten ein Profil beim noch relativ jungen Netzwerk von Google, ist es nun schon jeder vierte Parlamentarier. Bei Grünen, Linken und SPD ist es sogar schon jeder Dritte. Das stärkste Wachstum hat die SPD-Fraktion mit 9,3 Prozent im Vergleich zum Juli hingelegt.

Der Anstieg der Nutzung hat eventuell auch mit den massiven Aktivitäten von Google im Zusammenhang mit der Bundestagswahl zu tun. Unter anderem wurde

ein Leitfaden für Politiker veröffentlicht, ein

umfangreiches Wahlportal betrieben und

eine Direktkandidatenkarte extra für die Wahl konzipiert.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 66 von 311 Abgeordneten haben ein Google+ Profil.

Dies entspricht:

21,2% ![Logo SPD-Bundestagsfraktion Logo SPD-Bundestagsfraktion]() SPD-Bundestagsfraktion 64 von 193

SPD-Bundestagsfraktion 64 von 193 Abgeordneten haben ein Google+ Profil.

Dies entspricht:

33,2% ![Logo Linksfraktion im Bundestag Logo Linksfraktion im Bundestag]() Linksfraktion 21 von 64

Linksfraktion 21 von 64 Abgeordneten haben ein Google+ Profil.

Dies entspricht:

32,8% ![Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag Logo Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag]() Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 21 von 63

Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 21 von 63 Abgeordneten haben ein Google+ Profil.

Dies entspricht:

33,3%Neben den hier aufgeführten meist genutzten Netzwerken besitzen einige Mitglieder des Bundestages zudem Accounts in folgenden weiteren sozialen Netzwerken:

Flickr, wer-kennt-wen.de,

Vimeo, Pinterest,

LinkedIn,

myspace und

MeinVZ.

Aufgrund der geringen Nutzerzahlen verzichte ich aber auf eine Darstellung dieser Netzwerke.

Ich bin sehr

gespannt, ob sich die Nutzerzahlen nach der Etablierung der 231 neuen Abgeordneten im "Hohen Haus" verändern werden und wenn ja, in welche Richtung? Es ist zu befürchten, das viele der eingerichteten Accounts reine Wahlkampfprofile waren und nach der Wahl nicht mehr bespielt werden. Erste Anzeichen hierfür gibt es bereits mit Abmeldungen von Profiilen sowohl bei Facebook und Twitter. Jeder Politiker, der dies tut zeigt damit aber dass er Social Media nicht verstanden hat.

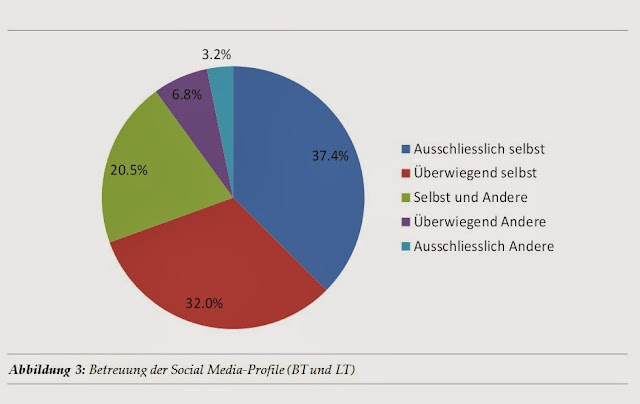

Denn das größte Potential der sozialen Netzwerke liegt gerade in der kontinuierlichen Kommunikation zwischen den Wahlen! Was mich erfreut sind die hohen Nutzerzahlen bei Facebook und Twitter. Spannend wäre nun eine anschließende breite Analyse der qualitativen Nutzung der Netzwerke. Dafür übergebe ich an die Wissenschaft und freue mich schon auf die Analysen und Gastbeitrage in diesem Blog u.a. vom

ISPRAT-Projekt "Politiker im Netz" (.pdf) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen oder der

LMU München die in den kommenden Wochen hier erscheinen werden.

Die komplette wunderbare Infografik con UdL Digital mit allen wichtigen Zahlen auf einen Blick gibts entweder direkt

drüben bei UdL Digital oder hier:

Update 24.10.2013 Auch Statista hat die Zahlen in eine schöne Infografik gegossen, voila: